2007年12月14日(金) 高知新聞夕刊 島を美術館に

大月発くろしお便り(黒潮実感センター)

島を美術館に

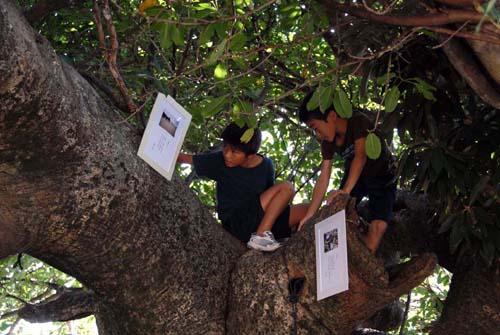

島の稲荷神社鏡内にあるご神木「あこう」の木に作品を掛ける子どもたち(写真はいずれも大月町柏島)

私が柏島に移り住んで丸九年。初めて島を訪れてから来年で二十年になる。よその土地から来た当初、島は見るもの全て目新しく新鮮で、毎日が新たな発見の連続だった。二十年近く経った今も島は新たな発見の喜びを私に与えてくれる。

普段住み慣れた場所をあらためて見つめ直おすことってあるだろうか?ヒトの持つ特徴の一つに「慣れ」というものがある。初めて訪れた土地では見るもの全て目新しく新鮮に映る。しかし長くいる間に次第次第に人はその地に適応し、良い環境であれ悪い環境であれ「慣れ」てきてそれを当たり前のものとして受け入れていく。

柏島に住む住民にとってこの島は、世間で言われるところの、海がきれいで、日本一多くの魚種が生息する、世界有数のすばらしい海を有するところ、ではなく、当たり前の海であろう。

身近な場所を再発見

私の友人で円満堂修治さんという神戸市在住のカメラマンがいる。彼は「森の美術館」というプログラムを地元神戸市の六甲山麓で、大人から子どもまでを対象に行っている。このプログラムのねらいは、じょうずに写真を撮ることではなく、「写真」という、ものをしっかりと見つめるという切り口で、生活している身近な場所の美しさを再発見し、そこから想像、創作し、自分だけの大切な物語を作っていくことである。

昨年、柏島において柏島小学校の児童を対象に「島の美術館」を開催した。プログラムを実施するに先立って、彼に一年間かけて陸域(おか)の写真を撮ってもらった。彼には観光パンフレットに載せるような写真ではなく、今の柏島の「里海」の風景、残しておきたい島らしい生活を記録しておいて欲しいとお願いした。

円満堂修治さん撮影のスライド

このプログラムの概要を紹介すると、最初に円満堂さんの撮影したポジフィルムでのスライドショーを行う。淡々と一枚ずつ送る映像のバックには写真に合わせたオリジナルの曲が流れている。説明は一切加えない。そこに映し出される映像は、普段自分たちが生活している場所である。しかし改めてその場所を切り取った映像を見ると、どこか新鮮で初めて見たような感覚にとらわれる。

写真を基に思いを伝え合う子どもたち 子どもたちは島の宝

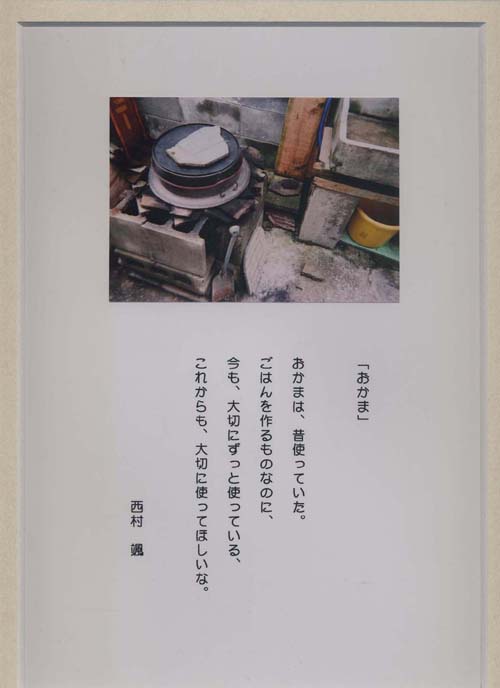

その後、児童は使い捨てカメラを手に、思い思いの場所に散らばって写真を撮る。その中から気に入った一枚を選び、その写真に「物語」をつけ「作品」を制作する。できあがった「作品」は島を美術館に見立てて思い思いの場所に展示した。たとえば「おかま」の写真を撮った子は「おかまは、昔使っていた。ごはんを作るものなのに、今も、大切にずっと使っている、これからも、大切に使ってほしいな」と書いていた。

子どもの作品 「作品」は子ども達だけでなく、先生や島の人たちにも鑑賞してもらった。各人の想いを大切にするという観点から、一枚一枚の写真につけた物語を披露し、想いを伝え合うことをカタチにした。

子ども達の感性は私たち大人の想像を遙かに超え、すばらしいの一言だった。「島の美術館」プログラムは、子どもたちの日頃なかなか表に出すことのない、心の奥の素直な気持ち、想い、感性、創造力を十分引き出すものであった。

これらの作品にふれたとき、間違いなくこの子ども達は島の宝だと実感した。

島の人も子どもたちの作品を鑑賞

柏島海中散歩

悲しき運命 季節来遊魚

カミソリウオ科に属する稀種。ウミトサカ(柔らかいサンゴの一種)の枝そっくりのとげとげ突起と色を身にまとったニシキフウライウオ。体色を赤や黄色、黒や茶色と変えることによって、ウミトサカ類やヤギ類(八放サンゴの仲間)、ウミシダに擬態して生活している。

おちょぼ口なのに肉食性で、小型のアミ類などを食べている。南方系のこの魚、水温が低下すると冬を越すことが出来ずに死んでしまう、いわゆる季節来遊魚(これまでは死滅回遊魚と呼ばれていた)である。今のところまだ柏島の海の中で見かけるが、そろそろいなくなりそうだ。

(センター長・神田 優)

島を美術館に

島の稲荷神社鏡内にあるご神木「あこう」の木に作品を掛ける子どもたち(写真はいずれも大月町柏島)

私が柏島に移り住んで丸九年。初めて島を訪れてから来年で二十年になる。よその土地から来た当初、島は見るもの全て目新しく新鮮で、毎日が新たな発見の連続だった。二十年近く経った今も島は新たな発見の喜びを私に与えてくれる。

普段住み慣れた場所をあらためて見つめ直おすことってあるだろうか?ヒトの持つ特徴の一つに「慣れ」というものがある。初めて訪れた土地では見るもの全て目新しく新鮮に映る。しかし長くいる間に次第次第に人はその地に適応し、良い環境であれ悪い環境であれ「慣れ」てきてそれを当たり前のものとして受け入れていく。

柏島に住む住民にとってこの島は、世間で言われるところの、海がきれいで、日本一多くの魚種が生息する、世界有数のすばらしい海を有するところ、ではなく、当たり前の海であろう。

身近な場所を再発見

私の友人で円満堂修治さんという神戸市在住のカメラマンがいる。彼は「森の美術館」というプログラムを地元神戸市の六甲山麓で、大人から子どもまでを対象に行っている。このプログラムのねらいは、じょうずに写真を撮ることではなく、「写真」という、ものをしっかりと見つめるという切り口で、生活している身近な場所の美しさを再発見し、そこから想像、創作し、自分だけの大切な物語を作っていくことである。

昨年、柏島において柏島小学校の児童を対象に「島の美術館」を開催した。プログラムを実施するに先立って、彼に一年間かけて陸域(おか)の写真を撮ってもらった。彼には観光パンフレットに載せるような写真ではなく、今の柏島の「里海」の風景、残しておきたい島らしい生活を記録しておいて欲しいとお願いした。

円満堂修治さん撮影のスライド

このプログラムの概要を紹介すると、最初に円満堂さんの撮影したポジフィルムでのスライドショーを行う。淡々と一枚ずつ送る映像のバックには写真に合わせたオリジナルの曲が流れている。説明は一切加えない。そこに映し出される映像は、普段自分たちが生活している場所である。しかし改めてその場所を切り取った映像を見ると、どこか新鮮で初めて見たような感覚にとらわれる。

写真を基に思いを伝え合う子どもたち

その後、児童は使い捨てカメラを手に、思い思いの場所に散らばって写真を撮る。その中から気に入った一枚を選び、その写真に「物語」をつけ「作品」を制作する。できあがった「作品」は島を美術館に見立てて思い思いの場所に展示した。たとえば「おかま」の写真を撮った子は「おかまは、昔使っていた。ごはんを作るものなのに、今も、大切にずっと使っている、これからも、大切に使ってほしいな」と書いていた。

子どもの作品

子ども達の感性は私たち大人の想像を遙かに超え、すばらしいの一言だった。「島の美術館」プログラムは、子どもたちの日頃なかなか表に出すことのない、心の奥の素直な気持ち、想い、感性、創造力を十分引き出すものであった。

これらの作品にふれたとき、間違いなくこの子ども達は島の宝だと実感した。

島の人も子どもたちの作品を鑑賞

柏島海中散歩

悲しき運命 季節来遊魚

カミソリウオ科に属する稀種。ウミトサカ(柔らかいサンゴの一種)の枝そっくりのとげとげ突起と色を身にまとったニシキフウライウオ。体色を赤や黄色、黒や茶色と変えることによって、ウミトサカ類やヤギ類(八放サンゴの仲間)、ウミシダに擬態して生活している。

(センター長・神田 優)

更新:

諒太

/2009年 01月 06日 17時 18分