2013年2月2日 高知新聞朝刊 表情?豊かな鯛の鯛

表情?豊かな鯛の鯛

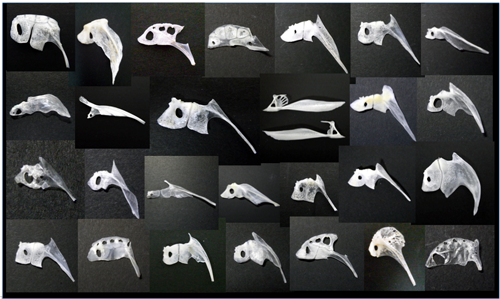

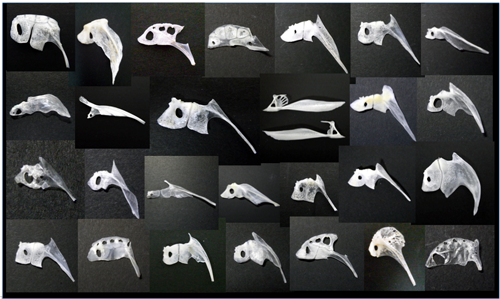

写真1: 様々な魚種の「鯛の鯛」。左上から右に向かってヨシノゴチ、トビウオ、カサゴ、ホウボウ、ハガツオ、オオモンハタ、イトヒキアジ、2段目左からサンマ、ウスバハギ、マダイ、アカヤガラ、スマガツオ、キントキダイ、3段目左からニギス(沖ウルメ)、アカカマス、マトウダイ、マアジ、アカムツ、イサキ、キンメダイ、4段目左からアカハタ、ホッケ、メジナ、チカメキントキ、ウッカリカサゴ、タチウオ、ハタハタ(一部射出骨付きのものもある)(写真提供:遠近知代氏)

魚好きの私は旅行先で魚市場に出かけることが多い。魚市場に行く時間がなくても必ずその土地土地のスーパーマーケットや魚屋で魚を物色する。ここではどういう魚が食べられているのか?可能であれば片っ端から食べることにしている。そんな中、やはり高知県は海の県。各地のスーパーマーケットでも並んでいる魚の種類がとても多い。

魚好きの人には魚を上手に食べる人が多い。刺し身は別にして、魚好きは焼き魚や煮魚を食べる際に実に上手に骨から身を取る。魚の身、つまり筋肉だが、よく使うところはそれだけ発達していて食べてもおいしい。魚を研究していると、どの魚はどの筋肉をよく使っているかがわかる。その筋肉を支えているのが骨。魚嫌いの人は生臭いというのは別にして、骨があるからいやという人が多い。しかし骨の位置がわかっていれば、そこを避ければいいので問題はなくなる。

私の友人「遠近さん」

祝い事には欠かせない尾頭付きの鯛(たい)。その鯛の中にもう一つ鯛があるのをご存じだろうか? それは胸びれの付け根(カマの部分)にあり、胸びれを支えたり動かしたりするのに使われる骨の一部で、肩(けん)甲骨(こうこつ)と烏口(うこう)骨(こつ)がつながった状態のものを指す。その表情や形が鯛に似ているところから「鯛の鯛」と呼ばれている。古くは江戸時代の書物に「鯛中鯛」として紹介され、めでたい鯛の中でさらにめでたい形であるとされ、縁起物として喜ばれている。我が家でも長男のお箸初めの際食べた尾頭付きの鯛の「鯛の鯛」は今も大事にしまってある。

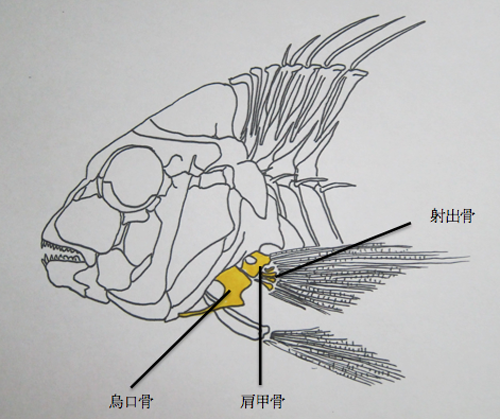

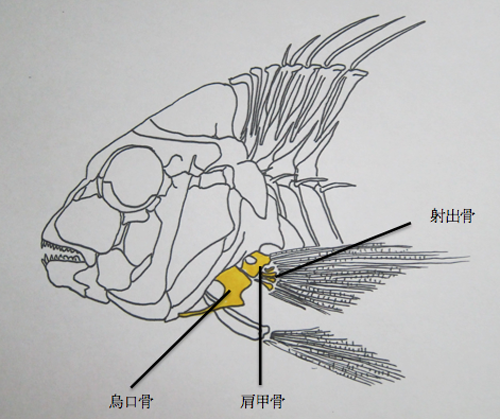

写真2:マダイの「鯛の鯛」の位置「魚類解剖大図鑑 落合 明編1994を一部改編」

肩甲骨には複数の射出(しゃしゅつ)骨(こう)がくっついて胸びれにつながるが、射出骨は「鯛の鯛」には入らない。「眼」のように見える肩甲骨の穴は、胸びれにつながる神経が通っていた穴である。

難しい骨の名前はさておき、このユーモラスな形に惹(ひ)かれた魚オタクの友人がいる。遠近さんという私の友人は、いろんな種類の魚の「鯛の鯛」の形を知りたくて、ほぼ毎日魚屋で目新しい魚を購入している。海が荒れて魚が少ない

ときや、日曜祝日で市場が休みで魚の入荷が少ない日もある。どうしてもまだやっていない鮮魚がないときには干物にも手を出し、その写真を今はやりのfacebookにアップしているのだが、これがすごい。どうすごいかって、それは読めばわかる。この小さな骨片にこれほど愛情を込められる人はそうはいない。ユニークなコメント付きの写真にまじめにコメントする人も少なからずいて、私もその一人だが...。今ではどう考えても箸ではなくピンセットや、小さい魚では針先でむしくっているだろうと思われるが、その様子を一度見てみたいと思っている。

写真3: アカハタの胸びれ周辺の骨。左のL字型の骨は擬鎖骨。胸びれとの間に「アカハタのアカハタ」が見える(写真提供:遠近知代氏)

多様な形

鯛の鯛はまさに鯛の姿に見えるのでわかりやすいが、魚の姿形が様々であるように、魚ごとに「鯛の鯛」(魚が鯛に限らないので魚の魚? とでも呼んだほうがいいかも)の形も非常にバラエティーに富んでいる。

魚の胸びれの形や機能との関係を見てみるのもおもしろい。胸びれを使って滑空するトビウオの「トビウオのトビウオ」は、大きな胸びれを支えるために大きくなっているが、薄い骨で軽くできている。キンメダイは身体の割に大きな胸びれを持っているので「キンメダイのキンメダイ」は大きくしっかりしている。

あらためて「魚の魚」の形を眺めてみると、実に表情? が豊かである。カサゴはカメの顔のようにも見えるし、ホウボウはモグラかセンザンコウ、ウスバハギは烏口骨が腕のように見えて、高飛び込みの選手がジャンプしているみたい。圧巻はアカヤガラ。写真上は射出骨付きの分だが、クジャクの冠、あるいは火の鳥?のようにも見えて、外見からは想像できないような美しさがある。

さてさて、みなさんにはこれらの「魚の魚」たちは何に見えますか?「魚の魚」以外にも魚の骨にはおもしろい形のものがたくさんあります。魚の骨のディープな世界に足を踏み入れてみませんか?

写真1: 様々な魚種の「鯛の鯛」。左上から右に向かってヨシノゴチ、トビウオ、カサゴ、ホウボウ、ハガツオ、オオモンハタ、イトヒキアジ、2段目左からサンマ、ウスバハギ、マダイ、アカヤガラ、スマガツオ、キントキダイ、3段目左からニギス(沖ウルメ)、アカカマス、マトウダイ、マアジ、アカムツ、イサキ、キンメダイ、4段目左からアカハタ、ホッケ、メジナ、チカメキントキ、ウッカリカサゴ、タチウオ、ハタハタ(一部射出骨付きのものもある)(写真提供:遠近知代氏)

魚好きの私は旅行先で魚市場に出かけることが多い。魚市場に行く時間がなくても必ずその土地土地のスーパーマーケットや魚屋で魚を物色する。ここではどういう魚が食べられているのか?可能であれば片っ端から食べることにしている。そんな中、やはり高知県は海の県。各地のスーパーマーケットでも並んでいる魚の種類がとても多い。

魚好きの人には魚を上手に食べる人が多い。刺し身は別にして、魚好きは焼き魚や煮魚を食べる際に実に上手に骨から身を取る。魚の身、つまり筋肉だが、よく使うところはそれだけ発達していて食べてもおいしい。魚を研究していると、どの魚はどの筋肉をよく使っているかがわかる。その筋肉を支えているのが骨。魚嫌いの人は生臭いというのは別にして、骨があるからいやという人が多い。しかし骨の位置がわかっていれば、そこを避ければいいので問題はなくなる。

私の友人「遠近さん」

祝い事には欠かせない尾頭付きの鯛(たい)。その鯛の中にもう一つ鯛があるのをご存じだろうか? それは胸びれの付け根(カマの部分)にあり、胸びれを支えたり動かしたりするのに使われる骨の一部で、肩(けん)甲骨(こうこつ)と烏口(うこう)骨(こつ)がつながった状態のものを指す。その表情や形が鯛に似ているところから「鯛の鯛」と呼ばれている。古くは江戸時代の書物に「鯛中鯛」として紹介され、めでたい鯛の中でさらにめでたい形であるとされ、縁起物として喜ばれている。我が家でも長男のお箸初めの際食べた尾頭付きの鯛の「鯛の鯛」は今も大事にしまってある。

写真2:マダイの「鯛の鯛」の位置「魚類解剖大図鑑 落合 明編1994を一部改編」

肩甲骨には複数の射出(しゃしゅつ)骨(こう)がくっついて胸びれにつながるが、射出骨は「鯛の鯛」には入らない。「眼」のように見える肩甲骨の穴は、胸びれにつながる神経が通っていた穴である。

難しい骨の名前はさておき、このユーモラスな形に惹(ひ)かれた魚オタクの友人がいる。遠近さんという私の友人は、いろんな種類の魚の「鯛の鯛」の形を知りたくて、ほぼ毎日魚屋で目新しい魚を購入している。海が荒れて魚が少ない

ときや、日曜祝日で市場が休みで魚の入荷が少ない日もある。どうしてもまだやっていない鮮魚がないときには干物にも手を出し、その写真を今はやりのfacebookにアップしているのだが、これがすごい。どうすごいかって、それは読めばわかる。この小さな骨片にこれほど愛情を込められる人はそうはいない。ユニークなコメント付きの写真にまじめにコメントする人も少なからずいて、私もその一人だが...。今ではどう考えても箸ではなくピンセットや、小さい魚では針先でむしくっているだろうと思われるが、その様子を一度見てみたいと思っている。

写真3: アカハタの胸びれ周辺の骨。左のL字型の骨は擬鎖骨。胸びれとの間に「アカハタのアカハタ」が見える(写真提供:遠近知代氏)

多様な形

鯛の鯛はまさに鯛の姿に見えるのでわかりやすいが、魚の姿形が様々であるように、魚ごとに「鯛の鯛」(魚が鯛に限らないので魚の魚? とでも呼んだほうがいいかも)の形も非常にバラエティーに富んでいる。

魚の胸びれの形や機能との関係を見てみるのもおもしろい。胸びれを使って滑空するトビウオの「トビウオのトビウオ」は、大きな胸びれを支えるために大きくなっているが、薄い骨で軽くできている。キンメダイは身体の割に大きな胸びれを持っているので「キンメダイのキンメダイ」は大きくしっかりしている。

あらためて「魚の魚」の形を眺めてみると、実に表情? が豊かである。カサゴはカメの顔のようにも見えるし、ホウボウはモグラかセンザンコウ、ウスバハギは烏口骨が腕のように見えて、高飛び込みの選手がジャンプしているみたい。圧巻はアカヤガラ。写真上は射出骨付きの分だが、クジャクの冠、あるいは火の鳥?のようにも見えて、外見からは想像できないような美しさがある。

さてさて、みなさんにはこれらの「魚の魚」たちは何に見えますか?「魚の魚」以外にも魚の骨にはおもしろい形のものがたくさんあります。魚の骨のディープな世界に足を踏み入れてみませんか?

投稿:

Kanda

/2013年 02月 06日 08時 21分