2012年12月22日 高知新聞朝刊 足摺宇和海国立公園40年 (連載記事)

足摺宇和海国立公園40年

日本最大級、県の特別天然記念物である見残しのシコロサンゴ群の上をカマスが群れ泳ぐ(竜串ダイビングセンター提供)

足摺宇和海国立公園は四国の西南部に位置し、高知と愛媛の両県にまたがる海岸部を中心とした国立公園である。南部の足摺岬のような黒潮洗うスケールの大きな断崖や、竜串〜柏島〜宇和海のような造礁サンゴが映え、熱帯魚が乱舞する色彩豊かな海、さらには滑床渓谷や篠山地区などの内陸部も公園地域に含まれている。

日本では、昭和6(1931)年に国立公園法(当時)が制定され、昭和9(1934)年3月に、瀬戸内海、雲仙、霧島の三つの国立公園が誕生し、現在28が指定されている。

国立公園は、戦前の原始性の高い山岳の大風景地や伝統的風景観に基づく名勝地の指定から、1980 年代後半の広大な湿原景観の

指定まで、時代ごとのニーズに応じた指定が行われてきた。その中で昭和45(1970)年に海中公園制度が誕生し、日本最初の海中公園に指定されたのが竜串海中公園である。その2年後の昭和47(1972)年に第26番目の国立公園として足摺宇和海国立公園が指定された。

シンボルの展望塔

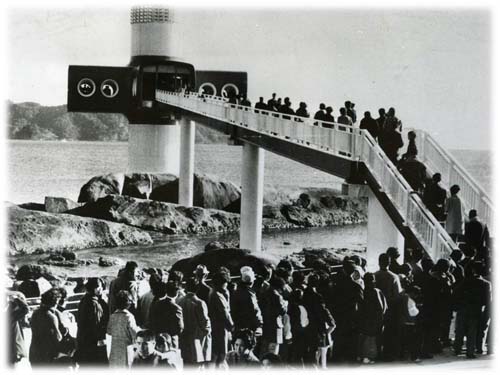

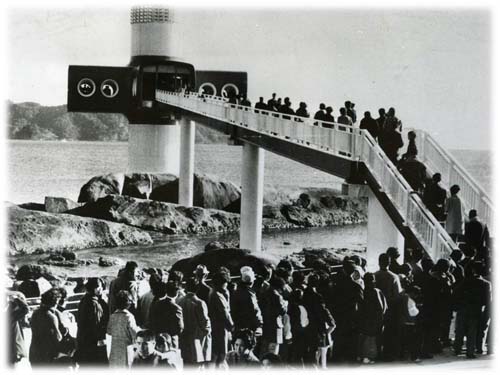

オープン当時の海底館は長蛇の列で大にぎわい「幡多の100年(郷土出版社)より」

そのシンボル的存在として海中展望塔がある。赤と白のツートンカラー、当時では斬新な近未来的なデザインが人気で、オープン当初は長蛇の列ができ、入るのに数時間待ちというのもざらであった。

当時まだ小学生だった私も行った。延々と待ち続けてやっと順番が来た。展望塔の薄暗い階段を恐る恐る一歩一歩下りていく。底まで下りると、潜水艦を思わせるような窓から青い光が差し込み、そこには今まで見たことがないような美しいサンゴが広がり、大きなグレや、色とりどりのチョウチョウウオやベラ、スズメダイの仲間が乱舞し、本当に竜宮城ってこんな感じなんだと思った。たくさんいる大人たちを押しのけガラスにおでこをびったりくっつけて、いつまでも見入っていたときのことは今でも忘れられない。

大興奮ののち今度はグラスボートに乗って海中をのぞいた。明るい海中に生き生きとしたサンゴや魚たちが所狭しと泳ぎ回っていた。竜串の印象はまさに衝撃的ですらあった。

竜串海岸の大竹小竹(岩瀬文人提供)

竜串は海中展望塔(海底館)や水族館(海洋館)、そして竜串・見残し海岸に代表されるような奇岩といった見どころ満載で、連日大型観光バスがずらっと並びそれはそれは大盛況だった。

あれから月日は流れ、観光開発や観光ブーム、農地造成や港湾工事などによる土砂や汚水、農薬の流入による環境悪化、観光施設の老朽化、旅行形態の変化などもあり、観光地としての魅力が少しずつ減少していく中、平成13(2001)年の西南豪雨災害により河川が氾濫し、大量の土砂が海に流れ込み、衰弱していきつつあったサンゴにとどめを刺した。

平成15(2003)年、「自然再生推進法」が施行されたのを機に、竜串での自然再生事業が始まった。12月8日の黒潮生物研究所の記事に詳細があるのでここでは割愛するが、多くの関係者の努力の結果、現在では海中公園に指定された時を上回るほどの海中景観にまで回復している。われわれも自然再生事業の一環として、自然環境の回復度を見るために、出現する魚類の種類や数を調べるモニタリング調査を行ってきたが、サンゴに依存する割合の高い南方系の魚を中心にその数はどんどん増えており、あまりの数の多さに潜水調査時間が年々延びて、うれしい悲鳴をあげている。

シマギンポ

ニジハギ

スミツキトノサマダイ

ミナミハコフグの幼魚

1月に記念シンポ

すばらしい海中景観はとり戻したものの、竜串に以前のような賑(にぎ)わいはない。足摺宇和海国立公園の利用者数も徐々に減少傾向にある中で、国立公園内のすばらしい環境を活用して地域を活性化していこうという取り組みが現在進められている。去る12月18日、第一回国立公園足摺地域協働型管理運営体制研究会が開かれ、足摺地域の現状認識のうえ、自然保護や利用促進に係る課題を整理し、どうすれば効果的な取り組みになるかが話し合われた。その一環として来年1月12日午後1時から、土佐清水市立市民文化会館くろしおホールで国立公園指定40周年記念シンポジウムが開かれる。

昔のような大型観光バスで大勢の観光客が来るような「夢よ再び」ではない、新しい観光スタイルに合った新たな観光が求められている。そのひとつに「エコツーリズム」があげられるだろう。地域ぐるみで自然環境や歴史文化など、地域固有の魅力を観光客に伝えることで、その価値や大切さが理解され、保全につながることを目指していく仕組みである。

復活再生した竜串の自然環境を消費するのでなく、保全しながら活用するいわゆる「wise use」(賢明な利用)が求められている。観光業者だけでなく、漁業、農業、林業、地域全体が活性化する取り組みにつなげたい。また生きた環境学習の場としての価値も忘れてはならない。これからの担い手である子どもたちにこそ、この価値を伝えたい。

高知の宝、足摺宇和海国立公園の今後のあり方を考えるうえで

も、ぜひ多くの県民の皆さんの参加をお待ちしています。

(センター長 神田 優)

日本最大級、県の特別天然記念物である見残しのシコロサンゴ群の上をカマスが群れ泳ぐ(竜串ダイビングセンター提供)

足摺宇和海国立公園は四国の西南部に位置し、高知と愛媛の両県にまたがる海岸部を中心とした国立公園である。南部の足摺岬のような黒潮洗うスケールの大きな断崖や、竜串〜柏島〜宇和海のような造礁サンゴが映え、熱帯魚が乱舞する色彩豊かな海、さらには滑床渓谷や篠山地区などの内陸部も公園地域に含まれている。

日本では、昭和6(1931)年に国立公園法(当時)が制定され、昭和9(1934)年3月に、瀬戸内海、雲仙、霧島の三つの国立公園が誕生し、現在28が指定されている。

国立公園は、戦前の原始性の高い山岳の大風景地や伝統的風景観に基づく名勝地の指定から、1980 年代後半の広大な湿原景観の

指定まで、時代ごとのニーズに応じた指定が行われてきた。その中で昭和45(1970)年に海中公園制度が誕生し、日本最初の海中公園に指定されたのが竜串海中公園である。その2年後の昭和47(1972)年に第26番目の国立公園として足摺宇和海国立公園が指定された。

シンボルの展望塔

オープン当時の海底館は長蛇の列で大にぎわい「幡多の100年(郷土出版社)より」

そのシンボル的存在として海中展望塔がある。赤と白のツートンカラー、当時では斬新な近未来的なデザインが人気で、オープン当初は長蛇の列ができ、入るのに数時間待ちというのもざらであった。

当時まだ小学生だった私も行った。延々と待ち続けてやっと順番が来た。展望塔の薄暗い階段を恐る恐る一歩一歩下りていく。底まで下りると、潜水艦を思わせるような窓から青い光が差し込み、そこには今まで見たことがないような美しいサンゴが広がり、大きなグレや、色とりどりのチョウチョウウオやベラ、スズメダイの仲間が乱舞し、本当に竜宮城ってこんな感じなんだと思った。たくさんいる大人たちを押しのけガラスにおでこをびったりくっつけて、いつまでも見入っていたときのことは今でも忘れられない。

大興奮ののち今度はグラスボートに乗って海中をのぞいた。明るい海中に生き生きとしたサンゴや魚たちが所狭しと泳ぎ回っていた。竜串の印象はまさに衝撃的ですらあった。

竜串海岸の大竹小竹(岩瀬文人提供)

竜串は海中展望塔(海底館)や水族館(海洋館)、そして竜串・見残し海岸に代表されるような奇岩といった見どころ満載で、連日大型観光バスがずらっと並びそれはそれは大盛況だった。

あれから月日は流れ、観光開発や観光ブーム、農地造成や港湾工事などによる土砂や汚水、農薬の流入による環境悪化、観光施設の老朽化、旅行形態の変化などもあり、観光地としての魅力が少しずつ減少していく中、平成13(2001)年の西南豪雨災害により河川が氾濫し、大量の土砂が海に流れ込み、衰弱していきつつあったサンゴにとどめを刺した。

平成15(2003)年、「自然再生推進法」が施行されたのを機に、竜串での自然再生事業が始まった。12月8日の黒潮生物研究所の記事に詳細があるのでここでは割愛するが、多くの関係者の努力の結果、現在では海中公園に指定された時を上回るほどの海中景観にまで回復している。われわれも自然再生事業の一環として、自然環境の回復度を見るために、出現する魚類の種類や数を調べるモニタリング調査を行ってきたが、サンゴに依存する割合の高い南方系の魚を中心にその数はどんどん増えており、あまりの数の多さに潜水調査時間が年々延びて、うれしい悲鳴をあげている。

シマギンポ

ニジハギ

スミツキトノサマダイ

ミナミハコフグの幼魚

1月に記念シンポ

すばらしい海中景観はとり戻したものの、竜串に以前のような賑(にぎ)わいはない。足摺宇和海国立公園の利用者数も徐々に減少傾向にある中で、国立公園内のすばらしい環境を活用して地域を活性化していこうという取り組みが現在進められている。去る12月18日、第一回国立公園足摺地域協働型管理運営体制研究会が開かれ、足摺地域の現状認識のうえ、自然保護や利用促進に係る課題を整理し、どうすれば効果的な取り組みになるかが話し合われた。その一環として来年1月12日午後1時から、土佐清水市立市民文化会館くろしおホールで国立公園指定40周年記念シンポジウムが開かれる。

昔のような大型観光バスで大勢の観光客が来るような「夢よ再び」ではない、新しい観光スタイルに合った新たな観光が求められている。そのひとつに「エコツーリズム」があげられるだろう。地域ぐるみで自然環境や歴史文化など、地域固有の魅力を観光客に伝えることで、その価値や大切さが理解され、保全につながることを目指していく仕組みである。

復活再生した竜串の自然環境を消費するのでなく、保全しながら活用するいわゆる「wise use」(賢明な利用)が求められている。観光業者だけでなく、漁業、農業、林業、地域全体が活性化する取り組みにつなげたい。また生きた環境学習の場としての価値も忘れてはならない。これからの担い手である子どもたちにこそ、この価値を伝えたい。

高知の宝、足摺宇和海国立公園の今後のあり方を考えるうえで

も、ぜひ多くの県民の皆さんの参加をお待ちしています。

(センター長 神田 優)

更新:

Kanda

/2013年 03月 18日 08時 49分