2008年06月13日(金) 高知新聞夕刊 海の健康診断

大月発くろしお便り(黒潮実感センター)

海の健康診断

二人一組で調査をするダイバー(写真はいずれも大月町柏島) 高層マンション

みなさん、海の中を覗いてみたことはありますか?

子ども達が海水浴をするのに適した遠浅の砂浜。太公望でにぎわう磯。色とりどりの魚が群れ泳ぐサンゴ礁。海のゆりかごと言われる海藻(海草)藻場。海の中の環境は決して一様ではありません。そこに棲む様々な生き物は、それぞれの環境に適応して暮らしています。

なかでも特に生き物が多い場所として、藻場とサンゴ礁が挙げられます。その理由は餌や隠れ家を提供してくれるからです。平面的な砂地よりも、高さ数メートルもあるような立体的な海藻藻場や、複雑な突起を持ち、何段にも積み重なったようなテーブルサンゴなどは、多くの生き物が生活する海の高層マンションのようです。

サンゴが元気だったころの海中

リーフチェック

リーフチェックとは1997年から始まった国際的なサンゴ礁保全プログラムです。サンゴ礁のモニタリング(定期的な調査)手法として、世界中の80カ国以上の国と地域で行われています。言うなれば海の健康診断と言ったところでしょうか。

柏島では宿毛湾ダイビング大月地区部会と黒潮実感センターが、一般のボランティアダイバーとともに2001年から毎年行っています。調査内容は海底の状態を把握する底質調査と、そこに棲んでいる魚類や無脊椎動物(ウニやナマコ、イセエビ類、ホラガイなど)の調査、およびサンゴなどの病気や破壊の現状などを調べます。

台風の被害によってひっくり返った直径3メートルほどの巨大なテーブルサンゴ(水深10㍍) 一気に減少し復活へ

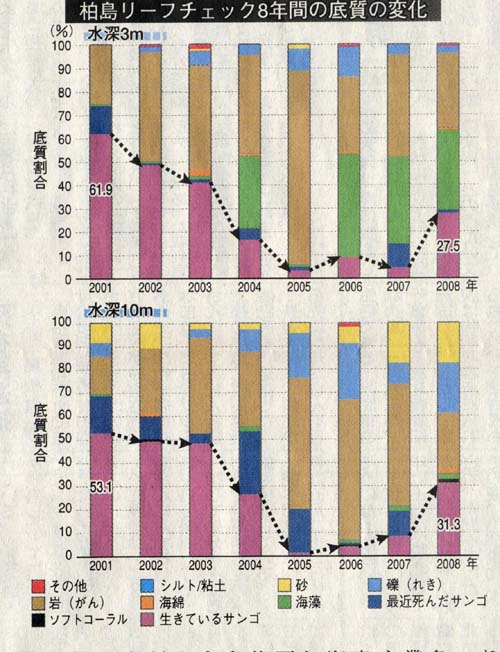

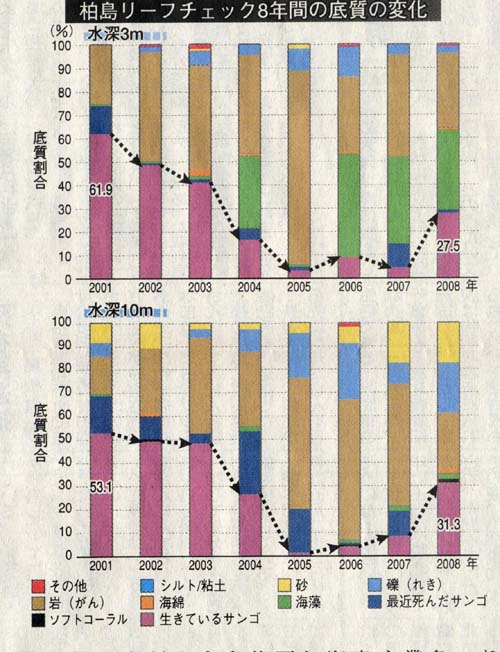

毎年行うこれらの調査は地味でつまらなさそうに思えるかもしれませんが、長年続けることで多くのことがわかってきます。たとえば底質の変化を見ると、2001年当時、生きているサンゴの割合は水深3メートルの地点で61.9%、水深10メートルで53.1%だったのが、2003年まで徐々に減少しているのがわかります(図1参照)。これはサンゴ食巻き貝が大繁殖し、次々とサンゴを食べていった結果です。

それからさらに2004年、2005年に一気に減少しています。これは2年連続で大きな台風が柏島を襲った結果、サンゴが粉々に割れ落ちてしまったせいです。サンゴの楽園のようなイメージの柏島は、2005年にはほとんどサンゴが無い状態(水深3メートルで3.13%、水深10メートルで1.25%)になってしまったのです。それに伴ってサンゴに依存した生活をおくる魚や他の多くの生き物も姿を消してしまいました。多くのダイバーは落胆しましたが、それでも毎年調査を続けた結果、2006年、2007年と少しずつではありますがサンゴは増えてきていました。その理由は台風によりサンゴが無くなった岩場の上に、新しくサンゴの赤ちゃんが育っていたからです。

大切なモニタリング

このことは柏島の海が汚れてサンゴが生育するのに適さなくなったのではないことを意味しています。その幼いサンゴがどんどん成長し、今年5月の調査では、水深3メートルで27.5%、水深10メートルで31.3%と順調に成長していることが確認されました。

よく昔は魚がいっぱいいたとか、サンゴがいっぱいあった、海がきれいだったとか、主観による海の変化のことを口にされる方はいます。しかし、このような客観的な科学的データの蓄積がいかに現状を正確に把握する上で重要かおわかりいただけたのではないでしょうか。

海に限らず身近な山や里、川に棲む生き物などの変化を絶えずモニタリングすることで、自然が発しているメッセージを聞くことが可能になります。

成長しつつある稚サンゴ

環境省では全国各地で自然再生事業を推進しています。高知県では竜串地区でサンゴの海の再生が進められています。自然再生とはいつの時代の自然に戻すべきなのか?再生させるためにはその元となるデータが必要不可欠です。その上で始めて自然再生に取り組めるのです。

(センター長・神田 優)

海の健康診断

二人一組で調査をするダイバー(写真はいずれも大月町柏島)

みなさん、海の中を覗いてみたことはありますか?

子ども達が海水浴をするのに適した遠浅の砂浜。太公望でにぎわう磯。色とりどりの魚が群れ泳ぐサンゴ礁。海のゆりかごと言われる海藻(海草)藻場。海の中の環境は決して一様ではありません。そこに棲む様々な生き物は、それぞれの環境に適応して暮らしています。

なかでも特に生き物が多い場所として、藻場とサンゴ礁が挙げられます。その理由は餌や隠れ家を提供してくれるからです。平面的な砂地よりも、高さ数メートルもあるような立体的な海藻藻場や、複雑な突起を持ち、何段にも積み重なったようなテーブルサンゴなどは、多くの生き物が生活する海の高層マンションのようです。

サンゴが元気だったころの海中

リーフチェック

リーフチェックとは1997年から始まった国際的なサンゴ礁保全プログラムです。サンゴ礁のモニタリング(定期的な調査)手法として、世界中の80カ国以上の国と地域で行われています。言うなれば海の健康診断と言ったところでしょうか。

柏島では宿毛湾ダイビング大月地区部会と黒潮実感センターが、一般のボランティアダイバーとともに2001年から毎年行っています。調査内容は海底の状態を把握する底質調査と、そこに棲んでいる魚類や無脊椎動物(ウニやナマコ、イセエビ類、ホラガイなど)の調査、およびサンゴなどの病気や破壊の現状などを調べます。

台風の被害によってひっくり返った直径3メートルほどの巨大なテーブルサンゴ(水深10㍍)

毎年行うこれらの調査は地味でつまらなさそうに思えるかもしれませんが、長年続けることで多くのことがわかってきます。たとえば底質の変化を見ると、2001年当時、生きているサンゴの割合は水深3メートルの地点で61.9%、水深10メートルで53.1%だったのが、2003年まで徐々に減少しているのがわかります(図1参照)。これはサンゴ食巻き貝が大繁殖し、次々とサンゴを食べていった結果です。

それからさらに2004年、2005年に一気に減少しています。これは2年連続で大きな台風が柏島を襲った結果、サンゴが粉々に割れ落ちてしまったせいです。サンゴの楽園のようなイメージの柏島は、2005年にはほとんどサンゴが無い状態(水深3メートルで3.13%、水深10メートルで1.25%)になってしまったのです。それに伴ってサンゴに依存した生活をおくる魚や他の多くの生き物も姿を消してしまいました。多くのダイバーは落胆しましたが、それでも毎年調査を続けた結果、2006年、2007年と少しずつではありますがサンゴは増えてきていました。その理由は台風によりサンゴが無くなった岩場の上に、新しくサンゴの赤ちゃんが育っていたからです。

このことは柏島の海が汚れてサンゴが生育するのに適さなくなったのではないことを意味しています。その幼いサンゴがどんどん成長し、今年5月の調査では、水深3メートルで27.5%、水深10メートルで31.3%と順調に成長していることが確認されました。

よく昔は魚がいっぱいいたとか、サンゴがいっぱいあった、海がきれいだったとか、主観による海の変化のことを口にされる方はいます。しかし、このような客観的な科学的データの蓄積がいかに現状を正確に把握する上で重要かおわかりいただけたのではないでしょうか。

海に限らず身近な山や里、川に棲む生き物などの変化を絶えずモニタリングすることで、自然が発しているメッセージを聞くことが可能になります。

成長しつつある稚サンゴ

環境省では全国各地で自然再生事業を推進しています。高知県では竜串地区でサンゴの海の再生が進められています。自然再生とはいつの時代の自然に戻すべきなのか?再生させるためにはその元となるデータが必要不可欠です。その上で始めて自然再生に取り組めるのです。

(センター長・神田 優)

更新:

諒太

/2009年 01月 06日 17時 34分