2008年09月26日(金) 高知新聞夕刊 磯釣りの人気者、グレ

大月発くろしお便り(黒潮実感センター)

磯釣りの人気者、グレ

磯釣りをされる方にはポピュラーな魚、グレ。グレというのは地方名で標準和名はメジナという。グレと一口にいっても、国内にはメジナ、クロメジナ、オキナメジナの三種類が生息している。

一見するとメジナとクロメジナのは非常によく似ていて素人目には区別がつかないかもしれない。しかし、クロメジナは鰓蓋の縁が黒くなっている点や鱗がメジナよりも細かく多いこと、それとメジナ比べて尾っぽが長くスマートな点などから区別され、クロメジナは尾長グレ、メジナは口太グレと呼ばれている。

オキナメジナは別名ウシグレとも呼ばれ、正面から見ると上唇が分厚く牛のような面構えで、体側に黄色の横帯があることで他の二種とは容易に区別できる。

取り出したオキナメジナの上顎と下顎(整然と並んだ歯が見える。赤く見えるのは骨を染色しているため)

歯を見ればわかる

ところでこのグレたち、何を食べているかご存知だろうか。オキアミと答える方もいるかもしれないが、オキアミは南極に生息しているものを冷凍して釣り餌として使っているわけで、日本の海には生息していない。何を食べているかということは、歯を見ればわかる。

「ジョーズ」で有名になったホホジロザメの歯は、三角形で先が鋭くとがっており、獲物を切り裂くイメージが強いだろうが、一般に魚の歯をまじまじと見る人は少ないだろう。グレの歯は畑で使う三つ鍬のように、先が三つに分かれている。その鍬の股の部分に海藻を挟むようにして餌を取る。

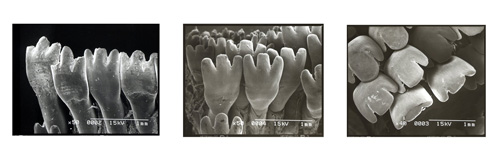

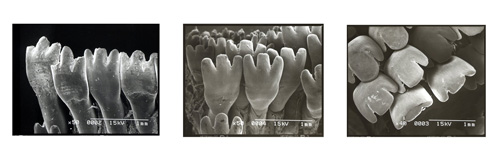

グレ3種の歯先の電子顕微鏡写真(オキナメジナの歯だけ真ん中の突起がやや大きい)

三種の歯の先が三つに分かれている点は同じだが、よく見ると微妙に違う。それは実際に海藻を食べるときに用いる歯の列の数と、歯の形に違いが見られる。

孫の手にそっくり

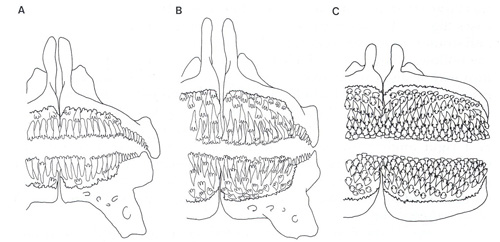

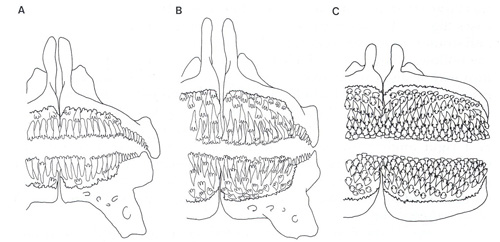

三種を比較すると、クロメジナは一列に並んでいるのに対して、メジナは二列、オキナメジナは三から四列とびっしり並んで生えている。

グレ3種の歯の配列(食べるときに使う歯はクロメジナ=A=は1列、メジナ=B=は2列、オキナメジナ=C=は3列から4列、その他の歯は次に生え変わる予備の歯)

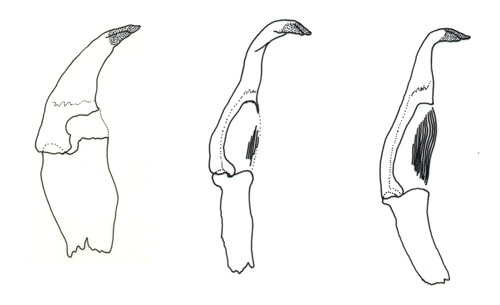

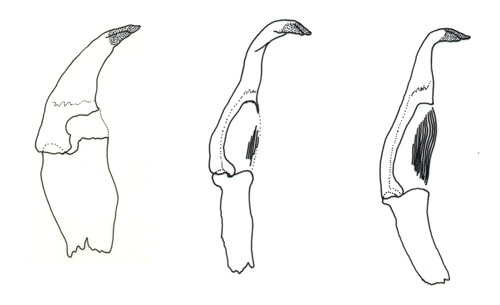

歯の形で見るとクロメジナは柄が短くがっしりとした形をしているが、メジナ、オキナメジナは柄が長くしなやかな作りになっている。どこかで見かけたような形ではないだろうか?そう、「孫の手」にそっくりだ。さらにオキナメジナは歯先の三つの突起のうちの真ん中が幅広くなっている。これらの歯の形や歯列は、餌の種類や食べ方にも反映されている。

グレ3種の歯の形状(側面図)孫の手のようなメジナ=中央=とオキナメジナ=右=の歯。左はクロメジナ

摘み取り型とすき取り型

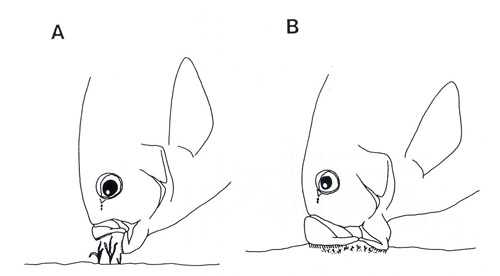

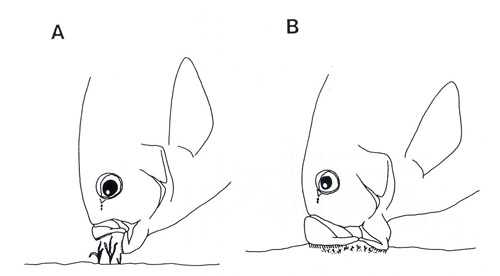

クロメジナは口をあまり大きく開かずに、岩の上に付いている葉状の藻類を摘み取るようにして食べるのに対し、オキナメジナは口を大きく開き、岩の上に歯列を強く押し当てて、糸状の藻類をすき取るようにして食べる。メジナもほぼ同様の食べ方をする。

餌のとり方(Aはクロメジナ、Bはオキナメジナ、メジナ)

常に岩の上に歯を押し当てるので歯先がすり減り使い物にならなくなると、次から次へと新しい歯が生えてきて交換される。

歯医者いらずの魚の世界

グレの歯は上顎、下顎の内側のくぼみの中で次々と作られ、古くなった歯から順々に交換される。ほとんどの魚類は、歯の交換様式はまちまちだが、一生の間に何度も歯が生え替わる。つまり魚の世界は歯医者いらずというわけだ。

グレ3種の歯の交換様式の模式図(下顎)(顎の中で作られた歯はエスカレーター式に上部に移動する)左からクロメジナ、メジナ、オキナメジナ

虫歯のたびにいやいや歯医者さんに行き、あのキーンという音と、神経に触る度にズキンズキンと痛む怖さを味わうわれわれ人間からすると、魚はうらやましいなぁと思う。

図および写真はKanda&Yamaoka(1995)の論文より引用

(センター長・神田 優)

磯釣りの人気者、グレ

磯釣りをされる方にはポピュラーな魚、グレ。グレというのは地方名で標準和名はメジナという。グレと一口にいっても、国内にはメジナ、クロメジナ、オキナメジナの三種類が生息している。

一見するとメジナとクロメジナのは非常によく似ていて素人目には区別がつかないかもしれない。しかし、クロメジナは鰓蓋の縁が黒くなっている点や鱗がメジナよりも細かく多いこと、それとメジナ比べて尾っぽが長くスマートな点などから区別され、クロメジナは尾長グレ、メジナは口太グレと呼ばれている。

オキナメジナは別名ウシグレとも呼ばれ、正面から見ると上唇が分厚く牛のような面構えで、体側に黄色の横帯があることで他の二種とは容易に区別できる。

取り出したオキナメジナの上顎と下顎(整然と並んだ歯が見える。赤く見えるのは骨を染色しているため)

歯を見ればわかる

ところでこのグレたち、何を食べているかご存知だろうか。オキアミと答える方もいるかもしれないが、オキアミは南極に生息しているものを冷凍して釣り餌として使っているわけで、日本の海には生息していない。何を食べているかということは、歯を見ればわかる。

「ジョーズ」で有名になったホホジロザメの歯は、三角形で先が鋭くとがっており、獲物を切り裂くイメージが強いだろうが、一般に魚の歯をまじまじと見る人は少ないだろう。グレの歯は畑で使う三つ鍬のように、先が三つに分かれている。その鍬の股の部分に海藻を挟むようにして餌を取る。

グレ3種の歯先の電子顕微鏡写真(オキナメジナの歯だけ真ん中の突起がやや大きい)

三種の歯の先が三つに分かれている点は同じだが、よく見ると微妙に違う。それは実際に海藻を食べるときに用いる歯の列の数と、歯の形に違いが見られる。

孫の手にそっくり

三種を比較すると、クロメジナは一列に並んでいるのに対して、メジナは二列、オキナメジナは三から四列とびっしり並んで生えている。

グレ3種の歯の配列(食べるときに使う歯はクロメジナ=A=は1列、メジナ=B=は2列、オキナメジナ=C=は3列から4列、その他の歯は次に生え変わる予備の歯)

歯の形で見るとクロメジナは柄が短くがっしりとした形をしているが、メジナ、オキナメジナは柄が長くしなやかな作りになっている。どこかで見かけたような形ではないだろうか?そう、「孫の手」にそっくりだ。さらにオキナメジナは歯先の三つの突起のうちの真ん中が幅広くなっている。これらの歯の形や歯列は、餌の種類や食べ方にも反映されている。

グレ3種の歯の形状(側面図)孫の手のようなメジナ=中央=とオキナメジナ=右=の歯。左はクロメジナ

摘み取り型とすき取り型

クロメジナは口をあまり大きく開かずに、岩の上に付いている葉状の藻類を摘み取るようにして食べるのに対し、オキナメジナは口を大きく開き、岩の上に歯列を強く押し当てて、糸状の藻類をすき取るようにして食べる。メジナもほぼ同様の食べ方をする。

餌のとり方(Aはクロメジナ、Bはオキナメジナ、メジナ)

常に岩の上に歯を押し当てるので歯先がすり減り使い物にならなくなると、次から次へと新しい歯が生えてきて交換される。

歯医者いらずの魚の世界

グレの歯は上顎、下顎の内側のくぼみの中で次々と作られ、古くなった歯から順々に交換される。ほとんどの魚類は、歯の交換様式はまちまちだが、一生の間に何度も歯が生え替わる。つまり魚の世界は歯医者いらずというわけだ。

グレ3種の歯の交換様式の模式図(下顎)(顎の中で作られた歯はエスカレーター式に上部に移動する)左からクロメジナ、メジナ、オキナメジナ

虫歯のたびにいやいや歯医者さんに行き、あのキーンという音と、神経に触る度にズキンズキンと痛む怖さを味わうわれわれ人間からすると、魚はうらやましいなぁと思う。

図および写真はKanda&Yamaoka(1995)の論文より引用

(センター長・神田 優)

更新:

諒太

/2009年 01月 06日 17時 44分