2009年01月23日(金) 高知新聞夕刊 柏島 よさこい秘話

大月発 黒潮便り(黒潮実感センター)

柏島よさこい秘話

柏島の夕日。故郷柏島に帰ってきたときの景色は、慶禅の目にどう映ったのだろう(写真はいずれも大月町柏島)

「土佐の高知の はりまや橋で 坊さんかんざし 買うを見た よさこい よさこい」

高知でよさこい節を知らない人はいないほど有名なこの一節、純信とお馬の悲恋物語というのが定説となっていますが、どうもこの話には裏があり、大月町柏島も関係します。今回はその話を紹介しましょう。

柏島出身の僧

柏島には護念寺というお寺があり、その境内に「僧 慶禅の墓」が建てられています。

慶禅(慶全)は柏島護念寺十三代住職秀善の四男として天保二年(一九三一年)に生まれ、高知市五台山竹林寺の脇坊妙光寺で仏道修行をしていました。この時の役僧が純信で慶禅には師にあたる人だったわけです。

ちょうどその頃、鋳掛屋の娘お馬は、竹林寺の坊さんからの洗濯物の注文を受け、度々寺に出入りしていました。

その頃の慶禅は数え年二十四歳、眉目俊秀高貴な気品をもった若僧であったそうです。一方純信は三十六歳。身長五尺七寸もある渋みがかった大男。お馬は十八歳、色白で品もあり、背が高く、愛嬌たっぷりの美人でした。

美女お馬とハンサムな慶禅が出会います。そして逢い引きが重なるにつれて檀家から非難の声が高まり、お馬に心寄せる師の純信から慶禅は下山追放されてしまいます。

しかしながら柏島では名家の出、修行半ばにして帰ることもできず、またお馬を忘れることができず帯屋町の無住の庵寺を見つけ、そこに居候し五台山に通学していました。

慶禅の墓から見た護念寺

かんざし買った慶禅

妙光寺は脇坊とは言え、檀家からの金も多く、一寺を預かる役僧純信からの金と甘言にお馬の心は次第に純信に傾いていきました。

慶禅は純信に傾いていったお馬の心を取り戻したいと学費の一部を割いて、はりまや橋でカンザシを買い求め、お馬に送ったのです。

はりまや橋は当時高知で最も賑やかな場所で、庵寺に美僧ありと注目の的になっていた慶禅の行為はすぐにお城下の噂になり「おかしなことよな はりまや橋で 坊さんかんざし 買いよった」とよさこい節で歌われだしたそうです。

うわさは県下に広がりそれを聞き驚いた家元では弟の教栄を迎えに出し、離高を渋る慶禅を無理矢理連れ戻します。慶禅は大堂山までは明るいうちに帰ってきましたが、山中で暗くなるのを待ち夕方になって、本土と柏島をつなぐ渡し舟に乗って帰山しました。かなり憔悴していたと言われています。

僧 慶禅の墓

三角関係が…

慶禅が去った後、純信はお馬との仲が深くなり、歌の文句のカンザシを買ったのも我がこととされ、ついには寺におれなくなり、お馬を稚児姿に扮装させ藩外へと恋の逃避行を行ったけれど、琴平で関所破りの罪で追っ手に捕らえられ、城下に引き戻されさらし者にされたのでした。その後の二人の顛末はご存じの通りです。

よさこい節に歌われているのは純信、お馬の悲恋物語ではなく、実は慶禅、純信、お馬の三角関係のもつれがこの悲劇の元となっているということです。

この史実がこれまであまり世に出てこなかったのは、第十八代住職の三本至道さん(故人)が、先祖の悲恋の物語を公にしたくなかったためのようです。

(一部表現が、純信よりも慶禅寄りとなっているのは、身内びいきのせいもあるかもしれませんがご容赦下さい)

(参考文献:高知県西部特定郵便局長会誌「波多路」岡崎正晴(一九八二年九月一日号)・ふるさと柏島 黒田矩彰(一九八二年八月))

柏島海中散歩

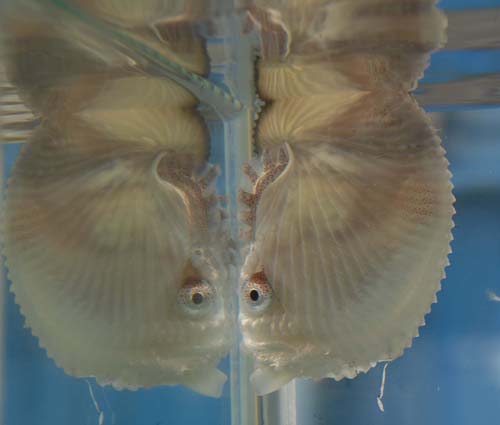

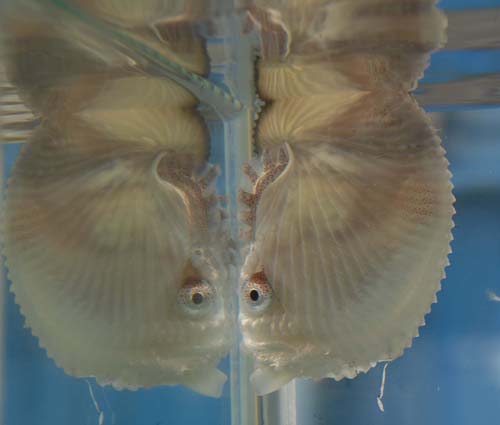

タコなのか?貝なのか?正体不明のアオイガイ

「だーるまさん、だーるまさん、にらめっこしましょ 笑ろたらだめよ あっぷっぷ」。なんてにらめっこしているわけではなく、ガラスに姿が映っているだけである。これは貝殻を持った浮遊性のタコの一種で、名前をアオイガイという。貝殻を二つ合わせた形が「水戸黄門」でおなじみの葵の葉に似ているところからこの名前が付いた。別名カイダコ。味も素っ気もない。この貝殻の中にタコの本体が入っているのだが、この貝を作れるのはメスだけ。それも生まれつきあるのではなく、ふ化後先端が広い膜状に変形した腕から、炭酸カルシウムを分泌して殻を作る。時々砂浜に貝殻だけが打ち上げられていることがあるが、生きている姿を見るのは稀である。数年前に漁師さんが沖ですくってきてくれた。

センター長・神田 優

柏島よさこい秘話

柏島の夕日。故郷柏島に帰ってきたときの景色は、慶禅の目にどう映ったのだろう(写真はいずれも大月町柏島)

「土佐の高知の はりまや橋で 坊さんかんざし 買うを見た よさこい よさこい」

高知でよさこい節を知らない人はいないほど有名なこの一節、純信とお馬の悲恋物語というのが定説となっていますが、どうもこの話には裏があり、大月町柏島も関係します。今回はその話を紹介しましょう。

柏島出身の僧

柏島には護念寺というお寺があり、その境内に「僧 慶禅の墓」が建てられています。

慶禅(慶全)は柏島護念寺十三代住職秀善の四男として天保二年(一九三一年)に生まれ、高知市五台山竹林寺の脇坊妙光寺で仏道修行をしていました。この時の役僧が純信で慶禅には師にあたる人だったわけです。

ちょうどその頃、鋳掛屋の娘お馬は、竹林寺の坊さんからの洗濯物の注文を受け、度々寺に出入りしていました。

その頃の慶禅は数え年二十四歳、眉目俊秀高貴な気品をもった若僧であったそうです。一方純信は三十六歳。身長五尺七寸もある渋みがかった大男。お馬は十八歳、色白で品もあり、背が高く、愛嬌たっぷりの美人でした。

美女お馬とハンサムな慶禅が出会います。そして逢い引きが重なるにつれて檀家から非難の声が高まり、お馬に心寄せる師の純信から慶禅は下山追放されてしまいます。

しかしながら柏島では名家の出、修行半ばにして帰ることもできず、またお馬を忘れることができず帯屋町の無住の庵寺を見つけ、そこに居候し五台山に通学していました。

慶禅の墓から見た護念寺

かんざし買った慶禅

妙光寺は脇坊とは言え、檀家からの金も多く、一寺を預かる役僧純信からの金と甘言にお馬の心は次第に純信に傾いていきました。

慶禅は純信に傾いていったお馬の心を取り戻したいと学費の一部を割いて、はりまや橋でカンザシを買い求め、お馬に送ったのです。

はりまや橋は当時高知で最も賑やかな場所で、庵寺に美僧ありと注目の的になっていた慶禅の行為はすぐにお城下の噂になり「おかしなことよな はりまや橋で 坊さんかんざし 買いよった」とよさこい節で歌われだしたそうです。

うわさは県下に広がりそれを聞き驚いた家元では弟の教栄を迎えに出し、離高を渋る慶禅を無理矢理連れ戻します。慶禅は大堂山までは明るいうちに帰ってきましたが、山中で暗くなるのを待ち夕方になって、本土と柏島をつなぐ渡し舟に乗って帰山しました。かなり憔悴していたと言われています。

僧 慶禅の墓

三角関係が…

慶禅が去った後、純信はお馬との仲が深くなり、歌の文句のカンザシを買ったのも我がこととされ、ついには寺におれなくなり、お馬を稚児姿に扮装させ藩外へと恋の逃避行を行ったけれど、琴平で関所破りの罪で追っ手に捕らえられ、城下に引き戻されさらし者にされたのでした。その後の二人の顛末はご存じの通りです。

よさこい節に歌われているのは純信、お馬の悲恋物語ではなく、実は慶禅、純信、お馬の三角関係のもつれがこの悲劇の元となっているということです。

この史実がこれまであまり世に出てこなかったのは、第十八代住職の三本至道さん(故人)が、先祖の悲恋の物語を公にしたくなかったためのようです。

(一部表現が、純信よりも慶禅寄りとなっているのは、身内びいきのせいもあるかもしれませんがご容赦下さい)

(参考文献:高知県西部特定郵便局長会誌「波多路」岡崎正晴(一九八二年九月一日号)・ふるさと柏島 黒田矩彰(一九八二年八月))

柏島海中散歩

タコなのか?貝なのか?正体不明のアオイガイ

「だーるまさん、だーるまさん、にらめっこしましょ 笑ろたらだめよ あっぷっぷ」。なんてにらめっこしているわけではなく、ガラスに姿が映っているだけである。これは貝殻を持った浮遊性のタコの一種で、名前をアオイガイという。貝殻を二つ合わせた形が「水戸黄門」でおなじみの葵の葉に似ているところからこの名前が付いた。別名カイダコ。味も素っ気もない。この貝殻の中にタコの本体が入っているのだが、この貝を作れるのはメスだけ。それも生まれつきあるのではなく、ふ化後先端が広い膜状に変形した腕から、炭酸カルシウムを分泌して殻を作る。時々砂浜に貝殻だけが打ち上げられていることがあるが、生きている姿を見るのは稀である。数年前に漁師さんが沖ですくってきてくれた。

センター長・神田 優

更新:

Kanda

/2013年 03月 18日 09時 06分