2009年02月27日(金) 高知新聞夕刊 「たんだ」にトンボ池

大月発 くろしお便り(黒潮実感センター)

「たんだ」にトンボ池

人海戦術で整備されたトンボ池=左奥に見えるログハウスは旧大正町の林研グループからいただき、ボランティアメンバーと手作業で建てた(写真はいずれも大月町柏島)

昨年十月に書いたこの連載で、柏島唯一の山中の水源地「たんだの井戸」を紹介したが、「たんだ」というのは柏島小学校の西側に広がる広さ約六反の水田のことである。しかし五十年前から休耕田となっている。

もともと護念寺(先月柏島よさこい秘話で紹介した僧、慶全の眠るお寺)所有のこの土地は、競売の結果、現在、大和屋旅館の山本恒和さんの所有となっている。その山本恒和さんが、黒潮実感センターの理念に賛同してくれて、この土地を自由に使っていいと提供してくださり、六年ほど前から「開墾」し始めた。五十年近くも放置していた田んぼには、一面背丈以上のアシやササ、ダンチク、さらには木まで生えていた。黒潮実感センターのスタッフやボランティア、島民、地元ダイビングサービスの若者らが参加したが、五十〜六十センチの深さまで根っこがびっしり走っており、スコップとくわで根を切る作業の連続だった。

スコップとくわで泥だらけになりながら池を掘る

人海戦術で完成

この休耕田の一部に一昨年から「トンボ池」を整備している。活動の主体は柏島島おこしの会(黒田一男会長)で、環境省のグリーンワーカー事業を活用して整備している。池を掘るにあたっては、やはりくわとスコップによる人海戦術しかない(たんだまでの道は人が歩ける幅しかないため重機が入らない)。泥だらけになり黙々と作業して、昨年トンボ池がやっと完成した。

池と言っても基本はちょっと深い田んぼに水を張ったようなもの。目的は地元柏島の子ども達に、海だけでない陸の水辺の生き物にも触れて貰いたいと思ったからだ。小学校がすぐ横にあることもあって子ども達は連日トンボ池に遊びに来た。

海と陸を行き来する

ここには色んな種類のトンボ(ヤゴ)だけでなく、おびただしいほどの数のイモリやカエル、イシガメ、クサガメ、オケラ、カワニナ、ヌマエビさらにはモクズガニ(ツガニ)やオオウナギまでいる。私も子どもの頃こんな池や田んぼが大好きでよく遊んだものだ。

ヌマエビやツガニ、オオウナギはいずれも幼生時期を海で過ごす両側回遊型の生き物である。なぜ川が無いにもかかわらずこれらの生き物がいるのか。誰かが持ち込んだのかと思ったが、そうではないようだ。

オオウナギ(最大で全長2メートル、体重20キロにも達する)

「たんだ」のすぐ北側には海が広がっており、その間には大きなゴロタ石の浜がある。山から流れ出た水はたんだを通り、石の隙間から海に流れ込む。そのため、その水のにおい?をかぎつけこれらの生き物が陸に上がってきたと考えられる。

総合学習で詳しく

さらにもっと興味を持って貰おうと、柏島小学校では総合の時間にトンボと自然を考える会の杉村光俊さんや、四国自然史科学研究センターの谷地森秀二さんを講師に招き、トンボやカエルの体験学習を行った。

杉村さんを講師にみんなでトンボ捕りそこでは、水たまりが無かったときには現れなかった南方系のオオギンヤンマ(台風などで運ばれて飛来した)もかなりの数出現した。小学校の玄関には「柏島にいるかもしれないトンボ・カエル」の写真入りパネルが掲示され、子ども達は自分たちが見つけたトンボやカエルの写真の下に、日付とサインを入れたシールを貼った。その成果は今年で最後となってしまった柏島小学校の「島の子発表会」で地域の方々に報告された。

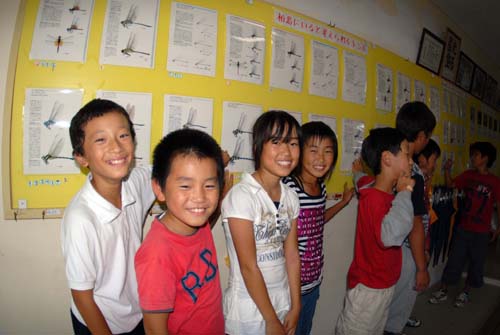

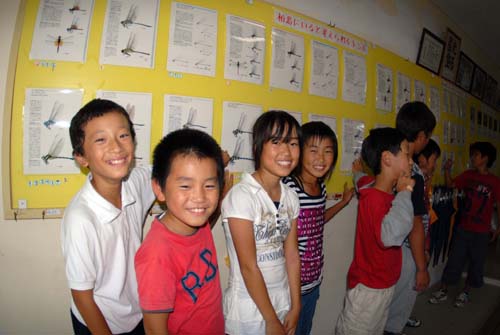

トンボとカエルのパネルと柏島小学校の児童たち

森里海のつながりを実感

今後の「たんだ」は、子ども達が遊び学べるトンボ池としてだけでなく、地域の方々が集い楽しめる親水公園としての機能も充実させるために、ハナショウブやアヤメなどの花も植える予定である。また残りの土地は有機の田や畑として復活させたいと考えている。

陸側から見たトンボ池。池の向こうはすぐ海だ

この「たんだ」は、背後の森にヒメボタルや様々な動植物が棲んでおり、「たんだ」の井戸から流れ出る水は田畑を潤し、トンボ池ではヤゴやイモリを始め多くの生き物が暮らす。そして目前に広がるサンゴの海ではシュノーケリングや海の学習ができる。森里海がコンパクトにまとまった「たんだ」は、豊かな海と同時に柏島のもう一つの宝となるだろう。これからも地域の人たちと共に大切に育んでいきたい。

(センター長・神田 優)

「たんだ」にトンボ池

人海戦術で整備されたトンボ池=左奥に見えるログハウスは旧大正町の林研グループからいただき、ボランティアメンバーと手作業で建てた(写真はいずれも大月町柏島)

昨年十月に書いたこの連載で、柏島唯一の山中の水源地「たんだの井戸」を紹介したが、「たんだ」というのは柏島小学校の西側に広がる広さ約六反の水田のことである。しかし五十年前から休耕田となっている。

もともと護念寺(先月柏島よさこい秘話で紹介した僧、慶全の眠るお寺)所有のこの土地は、競売の結果、現在、大和屋旅館の山本恒和さんの所有となっている。その山本恒和さんが、黒潮実感センターの理念に賛同してくれて、この土地を自由に使っていいと提供してくださり、六年ほど前から「開墾」し始めた。五十年近くも放置していた田んぼには、一面背丈以上のアシやササ、ダンチク、さらには木まで生えていた。黒潮実感センターのスタッフやボランティア、島民、地元ダイビングサービスの若者らが参加したが、五十〜六十センチの深さまで根っこがびっしり走っており、スコップとくわで根を切る作業の連続だった。

スコップとくわで泥だらけになりながら池を掘る

人海戦術で完成

この休耕田の一部に一昨年から「トンボ池」を整備している。活動の主体は柏島島おこしの会(黒田一男会長)で、環境省のグリーンワーカー事業を活用して整備している。池を掘るにあたっては、やはりくわとスコップによる人海戦術しかない(たんだまでの道は人が歩ける幅しかないため重機が入らない)。泥だらけになり黙々と作業して、昨年トンボ池がやっと完成した。

池と言っても基本はちょっと深い田んぼに水を張ったようなもの。目的は地元柏島の子ども達に、海だけでない陸の水辺の生き物にも触れて貰いたいと思ったからだ。小学校がすぐ横にあることもあって子ども達は連日トンボ池に遊びに来た。

海と陸を行き来する

ここには色んな種類のトンボ(ヤゴ)だけでなく、おびただしいほどの数のイモリやカエル、イシガメ、クサガメ、オケラ、カワニナ、ヌマエビさらにはモクズガニ(ツガニ)やオオウナギまでいる。私も子どもの頃こんな池や田んぼが大好きでよく遊んだものだ。

ヌマエビやツガニ、オオウナギはいずれも幼生時期を海で過ごす両側回遊型の生き物である。なぜ川が無いにもかかわらずこれらの生き物がいるのか。誰かが持ち込んだのかと思ったが、そうではないようだ。

オオウナギ(最大で全長2メートル、体重20キロにも達する)

「たんだ」のすぐ北側には海が広がっており、その間には大きなゴロタ石の浜がある。山から流れ出た水はたんだを通り、石の隙間から海に流れ込む。そのため、その水のにおい?をかぎつけこれらの生き物が陸に上がってきたと考えられる。

総合学習で詳しく

さらにもっと興味を持って貰おうと、柏島小学校では総合の時間にトンボと自然を考える会の杉村光俊さんや、四国自然史科学研究センターの谷地森秀二さんを講師に招き、トンボやカエルの体験学習を行った。

杉村さんを講師にみんなでトンボ捕り

トンボとカエルのパネルと柏島小学校の児童たち

森里海のつながりを実感

今後の「たんだ」は、子ども達が遊び学べるトンボ池としてだけでなく、地域の方々が集い楽しめる親水公園としての機能も充実させるために、ハナショウブやアヤメなどの花も植える予定である。また残りの土地は有機の田や畑として復活させたいと考えている。

陸側から見たトンボ池。池の向こうはすぐ海だ

この「たんだ」は、背後の森にヒメボタルや様々な動植物が棲んでおり、「たんだ」の井戸から流れ出る水は田畑を潤し、トンボ池ではヤゴやイモリを始め多くの生き物が暮らす。そして目前に広がるサンゴの海ではシュノーケリングや海の学習ができる。森里海がコンパクトにまとまった「たんだ」は、豊かな海と同時に柏島のもう一つの宝となるだろう。これからも地域の人たちと共に大切に育んでいきたい。

(センター長・神田 優)

更新:

Kanda

/2009年 03月 05日 19時 33分