2009年03月27日(金) 高知新聞夕刊 魚の性はなぜ変わる?

大月発 くろしお便り(黒潮実感センター)

魚の性はなぜ変わる?

潮通しの良い根(岩場)の上で泳ぐキンギョハナダイの群れ(写真はいずれも大月町柏島)

キンギョハナダイ

海の中にキンギョ?と思われるかもしれない。柏島の人気ダイビングポイントで通称「キンギョ根」とよばれる大きな根(岩)の周りには、キンギョによく似たオレンジ色やピンク色をした美しい魚が無数に泳いでいる。この魚、キンギョハナダイという。体長10cm前後だが、クエと同じくハタの仲間である。オレンジ色のからだに紫色のアイラインがチャーミングなやや小型の方がメス。

キンギョハナダイのメス

オス(蔦木伸明氏提供)オスはメスに比べてからだが大きく、全体的に少しピンクがかっている。前から3番目の背びれが糸状に長く伸び、胸びれに濃いピンク色の斑紋がある。

この写真のオスとメスの数の違いに注目して欲しい。オスの数に比べてメスの数が圧倒的に多い。キンギョハナダイは一夫多妻(ハーレム)の婚姻システムをもつ。

現代進化論では、生物は生涯のうちに自分の子孫(厳密に言うと自分の遺伝子)をより多く残す方向に進化すると言われている。一夫多妻の場合、メスは自分の一腹分の卵の数の分だけの遺伝子を残すことができる。

一方オスはその群れの複数のメスを受精させることができるので、メスの数x各メスの卵の数の分だけ自分の遺伝子を残すことができる。つまりハーレムではメスに比べオスの方がより多く自分の遺伝子を残すことができるため、オスとして生きる方が有利であると考えられる。

最も大きなメスがオスに

我々ヒトは生まれた時には男か女か決まっており、一生男は男、女は女である。しかしキンギョハナダイは成長するとまずメス(約1年で成熟)になる。この魚、群れで生活するが、その群れで最も大きなメスがオスに変わる。いわゆる性転換をするのである。少し難しい言葉で言うと「雌性先熟(しせいせんじゅく)」という。ヒトの場合、性転換には手術を必要とするが、魚では手術の必要はない。

柏島ではダイバーが近づいても魚たちはほとんど逃げることがないので、魚の顔の表情やからだやヒレの模様、鱗の一枚一枚までじっくり観察することができる。キンギョハナダイを観察しているとたまに「ん?」と思う個体がいる。体色はメスっぽいのに胸びれに特有の濃いピンク色の斑紋が現れ始め、3番目の背びれも少し伸びつつある。これはメスからオスに性転換しつつある途中の状態である。先にも述べたように「手術」して変わるものではないため、からだの色や形、さらにはからだ内部で卵巣が退縮し、精巣が成熟するためには約1ヶ月を要するためだ。

クマノミのペア(しっぽが黄色く小さいほうがオス、しっぽが白くて大きいほうがメス)=ポレポレダイブ提供

クマノミはオスからメスに

魚の性転換はなにもキンギョハナダイが特別なわけではない。皆さんよく知っているディズニー映画「ファインディング ニモ」で有名になったカクレクマノミなどのクマノミの仲間も性転換する。ただしこのグループはオスからメスに変わる(雄性先熟(ゆうせいせんじゅく))。イソギンチャクと共生する事で有名なクマノミの仲間は、一夫一妻で生活する。このペア、からだが小さい方がオス、大きいのがメスである。なぜクマノミ属はオスからメスに変わるのか?それはメスが死ぬと、残されたオスがメスに性転換し、より小さな若魚とペアになるからである。からだが大きいほどたくさん卵を産むことができる事を考えると、できるだけたくさんの卵を産むためには、大きい方がメスになるように性転換が進化したと考えられる。

さまざまな条件で

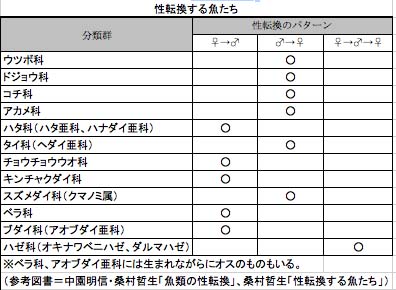

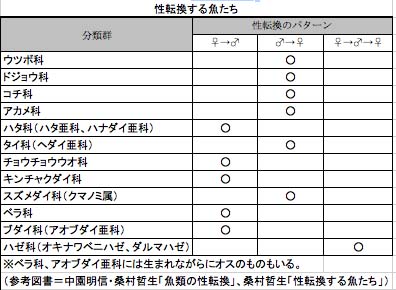

ここまでメスからオスへ、またオスからメスへの性転換について述べてきたが、いずれもどちらかの性に転換した後は、その後ずっと同じ性で居続けるものがほとんどである。しかし、最近になってメスからオス、オスからメスへのいずれの方向にも性転換できる種類がいることもわかってきた(オキナワベニハゼやダルマハゼなど)。

このように魚の性は生まれつき固定されているものばかりではなく、様々な条件によって変化するものがたくさんいることがわかってきた。

皆さんがご存じの魚の中にも、実は性転換する魚が含まれているのではないだろうか。

センター長・神田 優

魚の性はなぜ変わる?

潮通しの良い根(岩場)の上で泳ぐキンギョハナダイの群れ(写真はいずれも大月町柏島)

キンギョハナダイ

海の中にキンギョ?と思われるかもしれない。柏島の人気ダイビングポイントで通称「キンギョ根」とよばれる大きな根(岩)の周りには、キンギョによく似たオレンジ色やピンク色をした美しい魚が無数に泳いでいる。この魚、キンギョハナダイという。体長10cm前後だが、クエと同じくハタの仲間である。オレンジ色のからだに紫色のアイラインがチャーミングなやや小型の方がメス。

キンギョハナダイのメス

オス(蔦木伸明氏提供)

この写真のオスとメスの数の違いに注目して欲しい。オスの数に比べてメスの数が圧倒的に多い。キンギョハナダイは一夫多妻(ハーレム)の婚姻システムをもつ。

現代進化論では、生物は生涯のうちに自分の子孫(厳密に言うと自分の遺伝子)をより多く残す方向に進化すると言われている。一夫多妻の場合、メスは自分の一腹分の卵の数の分だけの遺伝子を残すことができる。

一方オスはその群れの複数のメスを受精させることができるので、メスの数x各メスの卵の数の分だけ自分の遺伝子を残すことができる。つまりハーレムではメスに比べオスの方がより多く自分の遺伝子を残すことができるため、オスとして生きる方が有利であると考えられる。

最も大きなメスがオスに

我々ヒトは生まれた時には男か女か決まっており、一生男は男、女は女である。しかしキンギョハナダイは成長するとまずメス(約1年で成熟)になる。この魚、群れで生活するが、その群れで最も大きなメスがオスに変わる。いわゆる性転換をするのである。少し難しい言葉で言うと「雌性先熟(しせいせんじゅく)」という。ヒトの場合、性転換には手術を必要とするが、魚では手術の必要はない。

柏島ではダイバーが近づいても魚たちはほとんど逃げることがないので、魚の顔の表情やからだやヒレの模様、鱗の一枚一枚までじっくり観察することができる。キンギョハナダイを観察しているとたまに「ん?」と思う個体がいる。体色はメスっぽいのに胸びれに特有の濃いピンク色の斑紋が現れ始め、3番目の背びれも少し伸びつつある。これはメスからオスに性転換しつつある途中の状態である。先にも述べたように「手術」して変わるものではないため、からだの色や形、さらにはからだ内部で卵巣が退縮し、精巣が成熟するためには約1ヶ月を要するためだ。

クマノミのペア(しっぽが黄色く小さいほうがオス、しっぽが白くて大きいほうがメス)=ポレポレダイブ提供

クマノミはオスからメスに

魚の性転換はなにもキンギョハナダイが特別なわけではない。皆さんよく知っているディズニー映画「ファインディング ニモ」で有名になったカクレクマノミなどのクマノミの仲間も性転換する。ただしこのグループはオスからメスに変わる(雄性先熟(ゆうせいせんじゅく))。イソギンチャクと共生する事で有名なクマノミの仲間は、一夫一妻で生活する。このペア、からだが小さい方がオス、大きいのがメスである。なぜクマノミ属はオスからメスに変わるのか?それはメスが死ぬと、残されたオスがメスに性転換し、より小さな若魚とペアになるからである。からだが大きいほどたくさん卵を産むことができる事を考えると、できるだけたくさんの卵を産むためには、大きい方がメスになるように性転換が進化したと考えられる。

さまざまな条件で

ここまでメスからオスへ、またオスからメスへの性転換について述べてきたが、いずれもどちらかの性に転換した後は、その後ずっと同じ性で居続けるものがほとんどである。しかし、最近になってメスからオス、オスからメスへのいずれの方向にも性転換できる種類がいることもわかってきた(オキナワベニハゼやダルマハゼなど)。

このように魚の性は生まれつき固定されているものばかりではなく、様々な条件によって変化するものがたくさんいることがわかってきた。

皆さんがご存じの魚の中にも、実は性転換する魚が含まれているのではないだろうか。

センター長・神田 優

更新:

Kanda

/2009年 04月 08日 08時 44分