2009年04月24日(金) 高知新聞夕刊 ゆりかごは口の中

大月発くろしお便り(黒潮実感センター)

ゆりかごは口の中

口内保育をするキンセンイシモチのオス(ファニーダイブ提供)

口内保育する魚たち

「生物は自分の子孫をより多く残す方向に進化する」という例の一つとして、前回は魚の性転換について紹介しました。今回は卵を口の中で育てるという、ユニークな子育てをする魚を紹介しましょう。

釣りをしていると餌取りで悩まされる、高知でゲンナイと呼ばれる小魚です。これらの仲間はテンジクダイ科に属し、オスが口の中で卵を保護します。柏島にはクロホシイシモチや、オオスジイシモチ、キンセンイシモチ、リュウキュウヤライイシモチなど三十種以上のテンジクダイ科魚類が棲んでいますが、その中には国内では柏島周辺にしか生息していないという稀種、イナズマヒカリイシモチもいます。これから水温が上昇してくる五月頃になると、魚たちは繁殖シーズンに入ります。これらの魚は一夫一妻制の婚姻形態をもっています。多くの魚の場合オスからメスに求愛するのが常なのですが、テンジクダイの仲間はメスの方が積極的にオスを誘います。

2週間飲まず食わず

①メスは卵で膨らんだお腹を誇示しながらオスにすり寄る②メスがオスの口をつつくとオスは口の開閉を繰り返し、口が大きく開くように練習する③産卵はメスが大きな卵の塊を生み出したと同時にオスが放精し受精させる④オスはメスの後方に回り込み大きな卵塊をくわえて、口の中に納める⑤それから1週間から2週間ほど、オスは文字通り飲まず食わずの状態で口の中で卵を守り続ける⑥3~5日後、卵の中で眼ができはじめる⑦オスは水面付近まで上昇し、口を動かして卵を孵化させる。

一方のメスはというと、オスに卵を預けると、ひたすら餌を食べて体力を回復させ、個体によっては子育て中のオスを見捨てて次のオスを探します。オスはなんてかわいそうなんだろうと同情してしまいます。

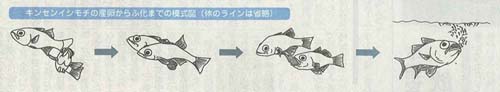

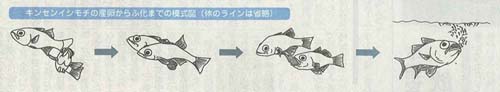

産卵から孵化までの流れは次のようです。

図

卵を食べるオスも

しかし最近おもしろい事実が明らかになってきました。京都大学生態学研究センター准教授の奥田昇さんの研究を紹介しましょう。

オオスジイシモチのメスの産卵周期は4~5日、一方オスの口内保育期間は1週間から2週間。最初に述べましたように、生物は自分の子孫をより多く残そうとするわけですから、メスにとっては口がいっぱいでしばらく子どもを預けることができないオスを待つよりも、他のフリーのオスとつがったほうが自分の遺伝子をより多く残す上では有利です。一方オスはというと、自分の遺伝子をより多く残そうと一シーズンに何回もメスとつがって産卵するのですが、その度に絶食させられるわけですから体が持ちません。

ここで奥田さんはある現象を目にしました。産卵して卵をくわえたオスが次の日になると口が空っぽになっていて、よく見るとお腹が膨らんでいる。つまりメスから預かった卵を食べてしまっていたのです。その後そのオスは別のメスとつがって口内保育を始めたそうです。

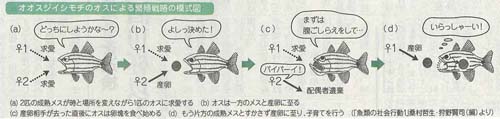

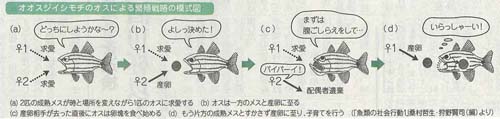

図2

水面下の駆け引き

つまり人に子どもを預けて自分勝手に他のオスと子供を作ろうとするメスに対して、自分はいったん好みでないメスとつがい、その子を預かると見せかけてメスがいなくなった隙に「ごっくん」してエネルギー補給をした後、お気に入りのメスとペアとなり産卵するという戦略をとったのです。

最初のペアのメスにとっては自分の卵を食べられるので損害を被るわけですが、自分もオスを見捨ててあたらしい恋人の元に行くので、いわば自業自得といったところでしょうか。こうしてオスとメスは文字通り「水面下」の駆け引きをしていたわけです。そのしわ寄せが来るのは子どもです。子どもにとっては親の口の中は必ずしも安全なゆりかごとは言えないようです。それにしても、より多くの子どもを残すために我が子を食べてしまうなんて、魚に生まれなくて本当に良かったとつくづく思います。

口内保育後数日たち目がはっきりしてきたイナズマヒカリイシモチ(アクアス提供)

センター長・神田 優

ゆりかごは口の中

口内保育をするキンセンイシモチのオス(ファニーダイブ提供)

口内保育する魚たち

「生物は自分の子孫をより多く残す方向に進化する」という例の一つとして、前回は魚の性転換について紹介しました。今回は卵を口の中で育てるという、ユニークな子育てをする魚を紹介しましょう。

釣りをしていると餌取りで悩まされる、高知でゲンナイと呼ばれる小魚です。これらの仲間はテンジクダイ科に属し、オスが口の中で卵を保護します。柏島にはクロホシイシモチや、オオスジイシモチ、キンセンイシモチ、リュウキュウヤライイシモチなど三十種以上のテンジクダイ科魚類が棲んでいますが、その中には国内では柏島周辺にしか生息していないという稀種、イナズマヒカリイシモチもいます。これから水温が上昇してくる五月頃になると、魚たちは繁殖シーズンに入ります。これらの魚は一夫一妻制の婚姻形態をもっています。多くの魚の場合オスからメスに求愛するのが常なのですが、テンジクダイの仲間はメスの方が積極的にオスを誘います。

2週間飲まず食わず

①メスは卵で膨らんだお腹を誇示しながらオスにすり寄る②メスがオスの口をつつくとオスは口の開閉を繰り返し、口が大きく開くように練習する③産卵はメスが大きな卵の塊を生み出したと同時にオスが放精し受精させる④オスはメスの後方に回り込み大きな卵塊をくわえて、口の中に納める⑤それから1週間から2週間ほど、オスは文字通り飲まず食わずの状態で口の中で卵を守り続ける⑥3~5日後、卵の中で眼ができはじめる⑦オスは水面付近まで上昇し、口を動かして卵を孵化させる。

一方のメスはというと、オスに卵を預けると、ひたすら餌を食べて体力を回復させ、個体によっては子育て中のオスを見捨てて次のオスを探します。オスはなんてかわいそうなんだろうと同情してしまいます。

産卵から孵化までの流れは次のようです。

図

卵を食べるオスも

しかし最近おもしろい事実が明らかになってきました。京都大学生態学研究センター准教授の奥田昇さんの研究を紹介しましょう。

オオスジイシモチのメスの産卵周期は4~5日、一方オスの口内保育期間は1週間から2週間。最初に述べましたように、生物は自分の子孫をより多く残そうとするわけですから、メスにとっては口がいっぱいでしばらく子どもを預けることができないオスを待つよりも、他のフリーのオスとつがったほうが自分の遺伝子をより多く残す上では有利です。一方オスはというと、自分の遺伝子をより多く残そうと一シーズンに何回もメスとつがって産卵するのですが、その度に絶食させられるわけですから体が持ちません。

ここで奥田さんはある現象を目にしました。産卵して卵をくわえたオスが次の日になると口が空っぽになっていて、よく見るとお腹が膨らんでいる。つまりメスから預かった卵を食べてしまっていたのです。その後そのオスは別のメスとつがって口内保育を始めたそうです。

図2

水面下の駆け引き

つまり人に子どもを預けて自分勝手に他のオスと子供を作ろうとするメスに対して、自分はいったん好みでないメスとつがい、その子を預かると見せかけてメスがいなくなった隙に「ごっくん」してエネルギー補給をした後、お気に入りのメスとペアとなり産卵するという戦略をとったのです。

最初のペアのメスにとっては自分の卵を食べられるので損害を被るわけですが、自分もオスを見捨ててあたらしい恋人の元に行くので、いわば自業自得といったところでしょうか。こうしてオスとメスは文字通り「水面下」の駆け引きをしていたわけです。そのしわ寄せが来るのは子どもです。子どもにとっては親の口の中は必ずしも安全なゆりかごとは言えないようです。それにしても、より多くの子どもを残すために我が子を食べてしまうなんて、魚に生まれなくて本当に良かったとつくづく思います。

口内保育後数日たち目がはっきりしてきたイナズマヒカリイシモチ(アクアス提供)

センター長・神田 優

更新:

Kanda

/2009年 05月 06日 09時 26分