2010年3月26日(金)高知新聞夕刊 エビの現代アート

大月発 くろしお便り(黒潮実感センター)

エビの現代アート

一般的にエビというとイセエビやクルマエビ、川ではテナガエビといったものを連想される方が多いことと思う。しかしながらここで紹介するエビは何とも奇妙な形をしていたり、フォトジェニックな色彩をしているものばかりである。どのエビも小型で普通に潜っていては見つけるのはむずかしい。捕食者から身を守るために、姿形や色を巧みに周囲の環境に合わせ擬態しているからだ。しかし絶対ばれないだろうと思って隠れているところを探し当てるのは実に楽しい。子どもの時によく遊んだかくれんぼを思い出す。

形も色も見事な擬態

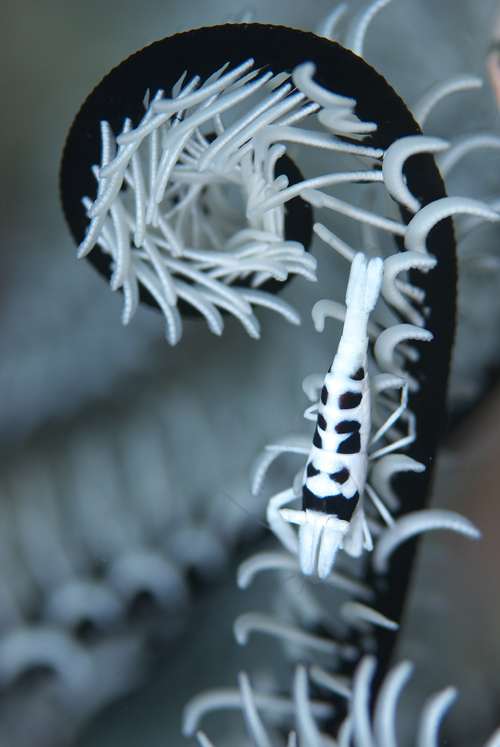

バサラカクレエビ

背後にある植物のゼンマイのようなのはウミシダという動物でこれを宿主とし、その腕に紛れて棲んでいる。ウミシダの仲間は色彩変異が大きく、黄色や赤、オレンジ、茶色とさまざまだが、その宿主の色に合わせてこのエビも色彩を変える。戦国時代の武将に見られる派手な化粧や服装をした振る舞いのことを「婆娑羅(ばさら)」と呼ぶが、本種の模様をそれに見立ててバサラカクレエビという和名が提唱された。

バサラカクレエビ(体長2㎝)ポレポレダイブ提供

ツノメヤドリエビ

本種もウミシダ類を宿主とするが羽枝の多い種類を好む。眼の先端が鋭い突起状であることが特徴である。

ツノメヤドリエビ(体長1.5㎝)ポレポレダイブ提供

ガンガゼエビ

本種はウニの一種ガンガゼを宿主としている。常に頭を棘の根元に向けている。余計なお世話だが頭に血が上らないか心配したくなる。青もしくは濃紺色の体色と細長い身体はガンガゼ類の細長い棘へのカムフラージュとなっている。

ガンガゼの棘には毒があり、刺さるとすぐにぽきっと折れて身体に残りジンジンと痛む。そのため捕食者から身を守るには絶好の砦となる。また観察しようと近寄るとガンガゼは棘を盛んに振るが、このエビはその動きに対応して、スルリスルリと棘から棘へと素早く渡り歩くため撮影が難しい。

細長い身体に素早い動き、そして宿主に合わせた色彩を持ち合わせ、捕食者から身を守りながら、ガンガゼの表皮を食物として利用しているしたたかなエビである。

ガンガゼエビ(体長2㎝)ポレポレダイブ提供

トガリモエビ属の一種

食後の楊子にしたくなるようなこの長い額角は何のためにあるのか?と思うくらい長い。水深30m程の所の砂地に生息するオドリカラマツなどのウミカラマツ類に隠れ住む。体色は宿主の色に合わせ多少の個体変異が見られる。希少種であると同時にオドリカラマツと極めてよく似ているので探すのに苦労する。写真の個体は抱卵中。

トガリモエビの一種(体長2~3㎝)ポレポレダイブ提供

ナガレモエビ属の一種

わかりにくいだろうが、中央に少し斜めになって写っている。絵を見ているようなまさにアートである。どうしてここまでそっくりに似せられるのか驚くべき擬態である。柔らかいサンゴの仲間であるチジミトサカの一種またはウミアザミの一種に共生している。体にはご丁寧に宿主のポリプとよく似た唐草模様まで入っていて恐れ入る。和名はまだ無い。

ナガレモエビ属の一種(体長2㎝)アクアス提供

ユニークな形

トゲツノメエビ

死サンゴのがれきの隙間などに生息している。眼の先端が鋭くとがって、何か文句あるか?とでも言いたげな、いつも怒っているような形相をしている。やはりアートなエビである。

トゲツノメエビ(体長2㎝)アクアス提供

フリソデエビ

死サンゴのがれきの隙間などに生息している。はさみ脚が幅広くなっており、それが着物の振り袖のように見えるところからこの和名が付けられた。ビジュアル的には可愛いエビだがヒトデ類を主食としており、丈夫なはさみ脚でヒトデを引きちぎって食べる様はちょっとグロテスク。

フリソデエビ(体長2~3㎝)ポレポレダイブ提供

オルトマンワラエビ

サンゴの一種であるウミウチワやウミトサカ類を宿主としている。麦わらのような8本の細長い脚を持ち、まるでクモのようだ。これまでその特徴からムギワラエビと呼ばれていたが、最近分類学的に見直され名前が変更された。

エビという名前がついているがエビらしい尻尾は見えない。よく見ると腰が折れたようにおなか側に折り曲げた形をしている。ウミウチワから離すと元に戻ろうと脚をそろえて前に伸ばし尻尾を使って後ろ向きに泳ぐ。そんな様子はやっぱりエビだ。

オルトマンワラエビ(体長5㎝)

海の中は美術館

柏島では今回紹介したエビだけでなく魚やウミウシ、サンゴなど多種多様な生き物がそれぞれ密接な関係性を持ちながら、共に暮らしている。その暮らしぶりや形態の妙はまさに美術品だ。島のダイビングガイドの案内で、海の中の現代アートをじっくり鑑賞してみてはいかがだろうか。

(センター長・神田 優)

エビの現代アート

一般的にエビというとイセエビやクルマエビ、川ではテナガエビといったものを連想される方が多いことと思う。しかしながらここで紹介するエビは何とも奇妙な形をしていたり、フォトジェニックな色彩をしているものばかりである。どのエビも小型で普通に潜っていては見つけるのはむずかしい。捕食者から身を守るために、姿形や色を巧みに周囲の環境に合わせ擬態しているからだ。しかし絶対ばれないだろうと思って隠れているところを探し当てるのは実に楽しい。子どもの時によく遊んだかくれんぼを思い出す。

形も色も見事な擬態

バサラカクレエビ

背後にある植物のゼンマイのようなのはウミシダという動物でこれを宿主とし、その腕に紛れて棲んでいる。ウミシダの仲間は色彩変異が大きく、黄色や赤、オレンジ、茶色とさまざまだが、その宿主の色に合わせてこのエビも色彩を変える。戦国時代の武将に見られる派手な化粧や服装をした振る舞いのことを「婆娑羅(ばさら)」と呼ぶが、本種の模様をそれに見立ててバサラカクレエビという和名が提唱された。

バサラカクレエビ(体長2㎝)ポレポレダイブ提供

ツノメヤドリエビ

本種もウミシダ類を宿主とするが羽枝の多い種類を好む。眼の先端が鋭い突起状であることが特徴である。

ツノメヤドリエビ(体長1.5㎝)ポレポレダイブ提供

ガンガゼエビ

本種はウニの一種ガンガゼを宿主としている。常に頭を棘の根元に向けている。余計なお世話だが頭に血が上らないか心配したくなる。青もしくは濃紺色の体色と細長い身体はガンガゼ類の細長い棘へのカムフラージュとなっている。

ガンガゼの棘には毒があり、刺さるとすぐにぽきっと折れて身体に残りジンジンと痛む。そのため捕食者から身を守るには絶好の砦となる。また観察しようと近寄るとガンガゼは棘を盛んに振るが、このエビはその動きに対応して、スルリスルリと棘から棘へと素早く渡り歩くため撮影が難しい。

細長い身体に素早い動き、そして宿主に合わせた色彩を持ち合わせ、捕食者から身を守りながら、ガンガゼの表皮を食物として利用しているしたたかなエビである。

ガンガゼエビ(体長2㎝)ポレポレダイブ提供

トガリモエビ属の一種

食後の楊子にしたくなるようなこの長い額角は何のためにあるのか?と思うくらい長い。水深30m程の所の砂地に生息するオドリカラマツなどのウミカラマツ類に隠れ住む。体色は宿主の色に合わせ多少の個体変異が見られる。希少種であると同時にオドリカラマツと極めてよく似ているので探すのに苦労する。写真の個体は抱卵中。

トガリモエビの一種(体長2~3㎝)ポレポレダイブ提供

ナガレモエビ属の一種

わかりにくいだろうが、中央に少し斜めになって写っている。絵を見ているようなまさにアートである。どうしてここまでそっくりに似せられるのか驚くべき擬態である。柔らかいサンゴの仲間であるチジミトサカの一種またはウミアザミの一種に共生している。体にはご丁寧に宿主のポリプとよく似た唐草模様まで入っていて恐れ入る。和名はまだ無い。

ナガレモエビ属の一種(体長2㎝)アクアス提供

ユニークな形

トゲツノメエビ

死サンゴのがれきの隙間などに生息している。眼の先端が鋭くとがって、何か文句あるか?とでも言いたげな、いつも怒っているような形相をしている。やはりアートなエビである。

トゲツノメエビ(体長2㎝)アクアス提供

フリソデエビ

死サンゴのがれきの隙間などに生息している。はさみ脚が幅広くなっており、それが着物の振り袖のように見えるところからこの和名が付けられた。ビジュアル的には可愛いエビだがヒトデ類を主食としており、丈夫なはさみ脚でヒトデを引きちぎって食べる様はちょっとグロテスク。

フリソデエビ(体長2~3㎝)ポレポレダイブ提供

オルトマンワラエビ

サンゴの一種であるウミウチワやウミトサカ類を宿主としている。麦わらのような8本の細長い脚を持ち、まるでクモのようだ。これまでその特徴からムギワラエビと呼ばれていたが、最近分類学的に見直され名前が変更された。

エビという名前がついているがエビらしい尻尾は見えない。よく見ると腰が折れたようにおなか側に折り曲げた形をしている。ウミウチワから離すと元に戻ろうと脚をそろえて前に伸ばし尻尾を使って後ろ向きに泳ぐ。そんな様子はやっぱりエビだ。

オルトマンワラエビ(体長5㎝)

海の中は美術館

柏島では今回紹介したエビだけでなく魚やウミウシ、サンゴなど多種多様な生き物がそれぞれ密接な関係性を持ちながら、共に暮らしている。その暮らしぶりや形態の妙はまさに美術品だ。島のダイビングガイドの案内で、海の中の現代アートをじっくり鑑賞してみてはいかがだろうか。

(センター長・神田 優)

更新:

きのこ

/2010年 04月 28日 09時 08分