2010年5月28日(金)高知新聞夕刊 鉄の歯を持つ貝たち

大月発 くろしお便り(黒潮実感センター)

鉄の歯を持つ貝たち

貝に歯があるの?と驚かれる方がいるかもしれない。すべての貝にあるわけではないが、あるものも多い。そして中には、鉄の歯を持つ貝たちもいるのである。

潮の引いた磯に行くと必ずと言っていいほど目にする貝に、カサガイやヒザラガイの仲間がいる。カサガイの仲間は名前のように笠(傘)状の殻を持ち、アワビなどと同じく岩に強力に吸着して生活している。ちなみに柏島では岩のくぼみにいるからだろうかクボと呼ぶ。

岩の日陰に張り付いているベッコウガサ

膝のプロテクターのような形をしたヒザラガイの仲間は多板類とよばれ、扁平な体の背面に1列に並んだ8枚の殻を持っており、その周りに短いとげ状のモノがびっしりと生えている。島ではグジマが通り名である。どちらも日中は岩のすき間や日陰などに集まり、張り付いてじっとしていることが多い。岩からはがそうとしても素手ではまず難しい。

岩の隙間に隠れるヒザラガイ

硬い岩をかじるため

カサガイやヒザラガイの仲間は岩の上をはい回り、岩の上に生えている藻類を歯舌(しぜつ)と呼ばれる器官で削り取って食べている。

歯舌とは軟体動物の多くが持つ、餌を食べるための器官である。しなやかなリボン状の膜の上に「歯」が規則正しく並んだ形をしており、食べるときには口の中の軟骨と一緒に前後に動かすことにより、舌でなめるような感じで餌を削り取る。

歯舌はのどの奥で次々に作られ、使い古され摩滅した先端部の「歯」からどんどん捨てられる。カサガイの仲間は硬い岩の表面に付着している藻類を削り取って食べるため、「歯」の摩滅が激しい。そのためか非常に長いリボン状の歯舌を持ち、長さは殻長の数倍にも達する。

カサガイの仲間を湯がいて食べるとき、身から内臓を取り除くと長いリボン状のモノが出てくる。以前海の生き物に詳しい友人が、寄生虫と間違ったことがあるが、実はこれが歯舌である。カサガイの仲間を食べる機会があれば是非観察してみて欲しい。

そのリボン状のモノを指先でしごいてみるとザラザラ感がある。ルーペもしくは実体顕微鏡で見てみると鋭くとがったツメ状の「歯」が規則正しくびっしりと付いているのがわかる。

殻を外したベッコウガサ(カサガイの一種)の体とひものように長い歯舌(リボン状の膜の上に、歯が規則正しく並んでいる。端が新しい部分。

ベッコウガサの歯舌(撮影協力:松野和志氏)

殻長の約5倍にも達するベッコウガサの歯舌

磁石にくっつく歯

ヒザラガイの仲間も岩の上の藻類を岩ごと削り取って食べているが、カサガイの歯舌ほど長くはない。歯舌を観察してみると先はとがってはいないが、黒い「歯」が2列に並んでいるのが見える。まるでファスナーのようだ。

たいていの貝類の歯は硬いタンパク質だけでできているのだが、岩ごと削り取るような食べ方をするヒザラガイの歯の一部は、写真で黒く見える磁鉄鉱の成分で覆われ、さらに硬くできている。そのため歯舌に磁石を近づけるとくっついてしまう。

カサガイの歯も茶色をしているがこちらは針鉄鋼の成分でできていて、これは磁石にはくっつかない。

ヒザラガイの歯舌(口の先端付近)(撮影協力:松野和志氏)

ヒザラガイの歯舌(中間から後)右端から歯が作られている(撮影協力:松野和志氏)

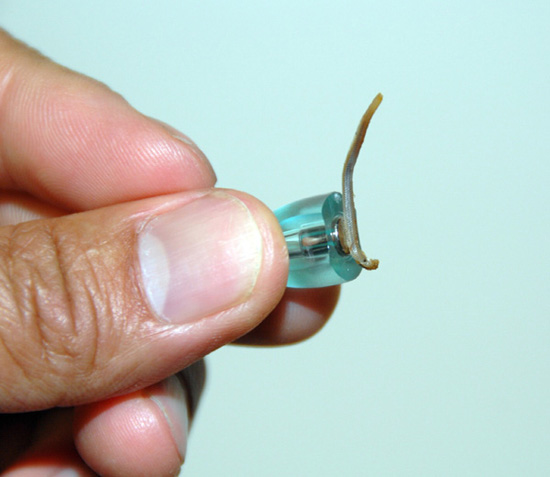

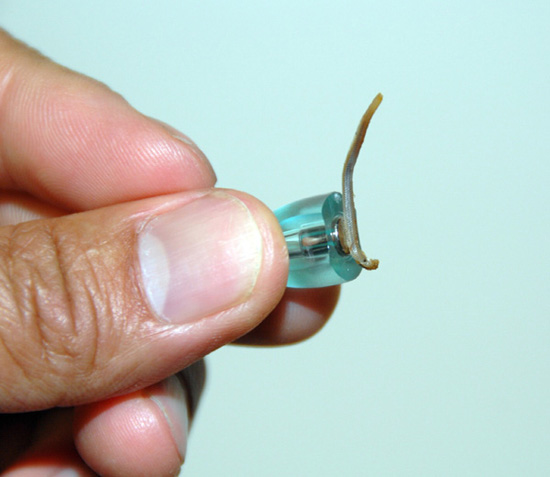

磁石にくっつくヒザラガイの歯舌

磯モンに感謝

春から初夏になると波も穏やかになり、大潮の干潮時になると磯モンを取りに行きたくてうずうずしてくる。カメノテやニガニシ、クボ、そしてとても食べ物に思えないようなグジマ。

グジマは熱湯をかけて殻をはがし、すり鉢でざらざらした棘をこそげ落とし、内臓を取り除いたあと、圧力鍋にかけて煮ると柔らかくなる。見た目も悪く食べるまでに手間を要するグジマだが、酢味噌和えにすると磯の香りが口いっぱいに広がり旨い。この香りはグジマが岩の上に付いていた藻をゴリゴリとかじり取った証だ。

五月晴れの海辺で海からの恵みに感謝しながら飲むビールはまた格別である。

(センター長・神田 優)

鉄の歯を持つ貝たち

貝に歯があるの?と驚かれる方がいるかもしれない。すべての貝にあるわけではないが、あるものも多い。そして中には、鉄の歯を持つ貝たちもいるのである。

潮の引いた磯に行くと必ずと言っていいほど目にする貝に、カサガイやヒザラガイの仲間がいる。カサガイの仲間は名前のように笠(傘)状の殻を持ち、アワビなどと同じく岩に強力に吸着して生活している。ちなみに柏島では岩のくぼみにいるからだろうかクボと呼ぶ。

岩の日陰に張り付いているベッコウガサ

膝のプロテクターのような形をしたヒザラガイの仲間は多板類とよばれ、扁平な体の背面に1列に並んだ8枚の殻を持っており、その周りに短いとげ状のモノがびっしりと生えている。島ではグジマが通り名である。どちらも日中は岩のすき間や日陰などに集まり、張り付いてじっとしていることが多い。岩からはがそうとしても素手ではまず難しい。

岩の隙間に隠れるヒザラガイ

硬い岩をかじるため

カサガイやヒザラガイの仲間は岩の上をはい回り、岩の上に生えている藻類を歯舌(しぜつ)と呼ばれる器官で削り取って食べている。

歯舌とは軟体動物の多くが持つ、餌を食べるための器官である。しなやかなリボン状の膜の上に「歯」が規則正しく並んだ形をしており、食べるときには口の中の軟骨と一緒に前後に動かすことにより、舌でなめるような感じで餌を削り取る。

歯舌はのどの奥で次々に作られ、使い古され摩滅した先端部の「歯」からどんどん捨てられる。カサガイの仲間は硬い岩の表面に付着している藻類を削り取って食べるため、「歯」の摩滅が激しい。そのためか非常に長いリボン状の歯舌を持ち、長さは殻長の数倍にも達する。

カサガイの仲間を湯がいて食べるとき、身から内臓を取り除くと長いリボン状のモノが出てくる。以前海の生き物に詳しい友人が、寄生虫と間違ったことがあるが、実はこれが歯舌である。カサガイの仲間を食べる機会があれば是非観察してみて欲しい。

そのリボン状のモノを指先でしごいてみるとザラザラ感がある。ルーペもしくは実体顕微鏡で見てみると鋭くとがったツメ状の「歯」が規則正しくびっしりと付いているのがわかる。

殻を外したベッコウガサ(カサガイの一種)の体とひものように長い歯舌(リボン状の膜の上に、歯が規則正しく並んでいる。端が新しい部分。

ベッコウガサの歯舌(撮影協力:松野和志氏)

殻長の約5倍にも達するベッコウガサの歯舌

磁石にくっつく歯

ヒザラガイの仲間も岩の上の藻類を岩ごと削り取って食べているが、カサガイの歯舌ほど長くはない。歯舌を観察してみると先はとがってはいないが、黒い「歯」が2列に並んでいるのが見える。まるでファスナーのようだ。

たいていの貝類の歯は硬いタンパク質だけでできているのだが、岩ごと削り取るような食べ方をするヒザラガイの歯の一部は、写真で黒く見える磁鉄鉱の成分で覆われ、さらに硬くできている。そのため歯舌に磁石を近づけるとくっついてしまう。

カサガイの歯も茶色をしているがこちらは針鉄鋼の成分でできていて、これは磁石にはくっつかない。

ヒザラガイの歯舌(口の先端付近)(撮影協力:松野和志氏)

ヒザラガイの歯舌(中間から後)右端から歯が作られている(撮影協力:松野和志氏)

磁石にくっつくヒザラガイの歯舌

磯モンに感謝

春から初夏になると波も穏やかになり、大潮の干潮時になると磯モンを取りに行きたくてうずうずしてくる。カメノテやニガニシ、クボ、そしてとても食べ物に思えないようなグジマ。

グジマは熱湯をかけて殻をはがし、すり鉢でざらざらした棘をこそげ落とし、内臓を取り除いたあと、圧力鍋にかけて煮ると柔らかくなる。見た目も悪く食べるまでに手間を要するグジマだが、酢味噌和えにすると磯の香りが口いっぱいに広がり旨い。この香りはグジマが岩の上に付いていた藻をゴリゴリとかじり取った証だ。

五月晴れの海辺で海からの恵みに感謝しながら飲むビールはまた格別である。

(センター長・神田 優)

投稿:

きのこ

/2010年 06月 07日 10時 47分