2010年7月23日(金)高知新聞夕刊 外洋漂うエイリアン

大月発くろしお便り(黒潮実感センター)

皿鉢でおなじみウチワエビ

ウチワエビは土佐を代表する料理、皿鉢料理にも使われるエビである。湯がくか蒸すかしたエビは、縦に半分に割られて盛られている。薄っぺらい形だが、尾には身がしっかり詰まっていておいしい。

体長は15cm程で、体は上から押しつぶしたように平たい。体の前半分はギザギザのついた円盤状で、上から見ると「うちわ」のようなかたちをしているところからこの名前がついた。

ウチワエビの成体。体の前半分がウチワのように丸くなっている

腹側からみたウチワエビ

ユニークな形と生態から全国各地で「たびえび」(高知県)、「せった」(徳島県阿南市)、「はたきえび」(静岡県沼津)、「ぱたぱた」(京都府網野町)、などの呼び名がついている。高知県ではウチワエビと近縁のゾウリエビをまとめて「たびえび」と呼ぶこともあるが、柏島では「すなえび」と呼び区別している。

ウチワエビはセミエビ科に属しており、高知で「もんぱ」と呼ばれるセミエビや先ほどのゾウリエビなどの仲間がいる。セミエビやゾウリエビなどは岩礁・サンゴ礁域に生息しているのに対して、ウチワエビは水深300mまでの砂泥地に生息しており、底引き網や建網で漁獲される。

柏島の漁師、増田彰さんによると「すなえび」は月夜には獲れないそうだ。増田さんは底引き網ではなく、ヒラメ網(刺し網)でこのエビを獲るそうだが、月夜の晩は砂に潜って出てこないので網にかからないのだという。

変態する幼生

イセエビやゾウリエビなどは生まれたときから親の形ではなく、全く異なる色や形状をしている。

水産重要種であるイセエビは、商業ベースでの養殖を可能にするため研究が進んでいる。イセエビの、卵からかえったばかりの幼生は1〜2mm程しかなく、透明で長い足や飛び出た眼が特徴の、まるでクモのような格好をしている。

ふ化後約300日で30回ほどの脱皮を繰り返し、体長3cm程になると変態してイセエビを思わせるような透明なプエルルス幼生になって、海底で生活し始める。プエルルス幼生はかなり泳ぐこともでき、物につかまったり砂に潜ったりする。

およそ1週間後に脱皮して小さなイセエビになる。その後も脱皮を繰り返し、稚エビを経てふ化からおよそ3年で親エビとなる。

柏島で夜の海の生き物観察をする際、岸壁にぶら下がっている古いロープの束や古タイヤの陰に体長5cm程の稚エビを見かけることがある。

タビエビことゾウリエビ。草履と同じ形が特徴的

クラゲ・ライダー

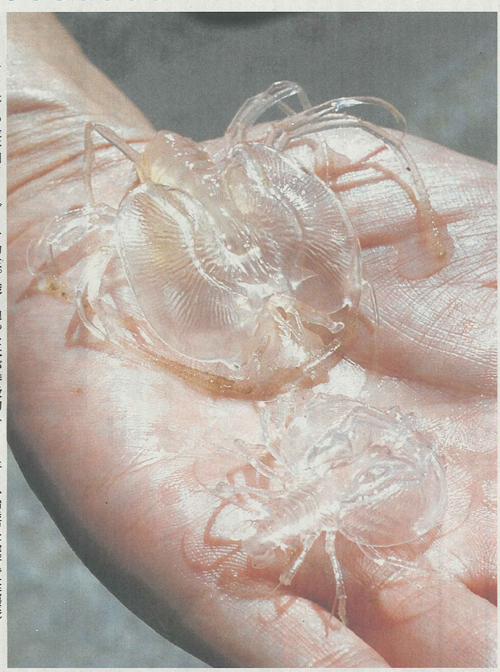

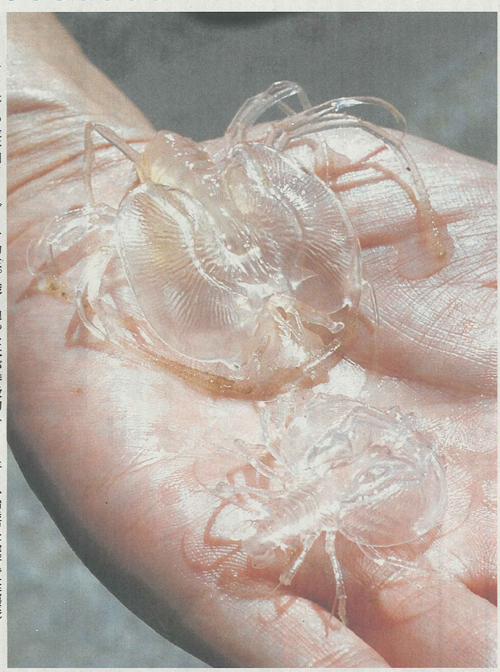

ウチワエビの幼生も一風変わった形をしている。何回も脱皮を繰り返し、後期フィロゾーマ幼生になると頭甲が双葉型になり、次第次第にウチワ状に変わっていく。

この時点では頭甲や胸に対して異常に短い腹部と不釣り合いなほど長い足が特徴的である。もちろん身体は透明で、なんだかエイリアンのように見える。

この長い足でクラゲなどにしがみついて外洋を漂いながら成長する。言うなればクラゲ・ライダーである。クラゲに乗って、クラゲの気の向くままの旅に同行するわけだ。

そしてさらに脱皮を繰り返し、プエルルス幼生になると身体はまだ透明だが親とほぼ同じ形になり、海底に生活の場を移す。その後次第次第に親と同じ色の赤褐色になってくる。

親は料理でよく見かけるが幼生は外洋を漂っているせいかその姿を見ることはかなりまれである。

2002年に宿毛市小筑紫町で見つかった時には、「いったい何?」「もしかして新種?」と話題になり、本誌の記事にも載った。この時もクラゲにくっついていた。

海でクラゲを見かけたら、ちょっと目をこらして見つけて欲しい。発見されたら黒潮実感センターまでご連絡いただきたい。

余談ではあるが、ウルトラセブンに出てきた怪獣にビラ星人というのがいたが、どうみてもウチワエビをモデルにしたとしか思えない海獣であったのを覚えている。

ウチワエビの最終期フィロゾーマ幼生。透き通った体が特徴的。(2002年5月、宿毛市小筑紫町で本誌撮影)

(センター長 神田 優)

皿鉢でおなじみウチワエビ

ウチワエビは土佐を代表する料理、皿鉢料理にも使われるエビである。湯がくか蒸すかしたエビは、縦に半分に割られて盛られている。薄っぺらい形だが、尾には身がしっかり詰まっていておいしい。

体長は15cm程で、体は上から押しつぶしたように平たい。体の前半分はギザギザのついた円盤状で、上から見ると「うちわ」のようなかたちをしているところからこの名前がついた。

ウチワエビの成体。体の前半分がウチワのように丸くなっている

腹側からみたウチワエビ

ユニークな形と生態から全国各地で「たびえび」(高知県)、「せった」(徳島県阿南市)、「はたきえび」(静岡県沼津)、「ぱたぱた」(京都府網野町)、などの呼び名がついている。高知県ではウチワエビと近縁のゾウリエビをまとめて「たびえび」と呼ぶこともあるが、柏島では「すなえび」と呼び区別している。

ウチワエビはセミエビ科に属しており、高知で「もんぱ」と呼ばれるセミエビや先ほどのゾウリエビなどの仲間がいる。セミエビやゾウリエビなどは岩礁・サンゴ礁域に生息しているのに対して、ウチワエビは水深300mまでの砂泥地に生息しており、底引き網や建網で漁獲される。

柏島の漁師、増田彰さんによると「すなえび」は月夜には獲れないそうだ。増田さんは底引き網ではなく、ヒラメ網(刺し網)でこのエビを獲るそうだが、月夜の晩は砂に潜って出てこないので網にかからないのだという。

変態する幼生

イセエビやゾウリエビなどは生まれたときから親の形ではなく、全く異なる色や形状をしている。

水産重要種であるイセエビは、商業ベースでの養殖を可能にするため研究が進んでいる。イセエビの、卵からかえったばかりの幼生は1〜2mm程しかなく、透明で長い足や飛び出た眼が特徴の、まるでクモのような格好をしている。

ふ化後約300日で30回ほどの脱皮を繰り返し、体長3cm程になると変態してイセエビを思わせるような透明なプエルルス幼生になって、海底で生活し始める。プエルルス幼生はかなり泳ぐこともでき、物につかまったり砂に潜ったりする。

およそ1週間後に脱皮して小さなイセエビになる。その後も脱皮を繰り返し、稚エビを経てふ化からおよそ3年で親エビとなる。

柏島で夜の海の生き物観察をする際、岸壁にぶら下がっている古いロープの束や古タイヤの陰に体長5cm程の稚エビを見かけることがある。

タビエビことゾウリエビ。草履と同じ形が特徴的

クラゲ・ライダー

ウチワエビの幼生も一風変わった形をしている。何回も脱皮を繰り返し、後期フィロゾーマ幼生になると頭甲が双葉型になり、次第次第にウチワ状に変わっていく。

この時点では頭甲や胸に対して異常に短い腹部と不釣り合いなほど長い足が特徴的である。もちろん身体は透明で、なんだかエイリアンのように見える。

この長い足でクラゲなどにしがみついて外洋を漂いながら成長する。言うなればクラゲ・ライダーである。クラゲに乗って、クラゲの気の向くままの旅に同行するわけだ。

そしてさらに脱皮を繰り返し、プエルルス幼生になると身体はまだ透明だが親とほぼ同じ形になり、海底に生活の場を移す。その後次第次第に親と同じ色の赤褐色になってくる。

親は料理でよく見かけるが幼生は外洋を漂っているせいかその姿を見ることはかなりまれである。

2002年に宿毛市小筑紫町で見つかった時には、「いったい何?」「もしかして新種?」と話題になり、本誌の記事にも載った。この時もクラゲにくっついていた。

海でクラゲを見かけたら、ちょっと目をこらして見つけて欲しい。発見されたら黒潮実感センターまでご連絡いただきたい。

余談ではあるが、ウルトラセブンに出てきた怪獣にビラ星人というのがいたが、どうみてもウチワエビをモデルにしたとしか思えない海獣であったのを覚えている。

ウチワエビの最終期フィロゾーマ幼生。透き通った体が特徴的。(2002年5月、宿毛市小筑紫町で本誌撮影)

(センター長 神田 優)

投稿:

きのこ

/2010年 09月 02日 16時 30分