2011年1月28日(金) 高知新聞夕刊 ノレソレ、ナニソレ?

大月発 くろしお便り(黒潮実感センター)

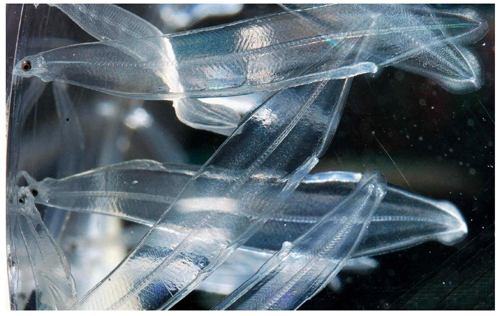

人工産卵で孵化後200日のウナギのレプトセファルス 全長約3〜5センチ。マアナゴのレプトセファルス(ノレソレ)もこれに似ている。(いらご研究所・山田祥朗氏提供)

ノレソレ、ナニソレ?

居酒屋のお品書きに「ノレソレ」の名前が出始めると春が間近だと感じる。今年の春はまだ遠そうだが、今回は「ノレソレ」について書いてみたい。

のったりそれたり

高知ではおなじみのノレソレだが、県外の人からすると「ノレソレ?ナニソレ?」と思うかもしれない。同様にドロメも聞き慣れない名前だろう。標準和名のドロメというのはハゼ科の魚のことだが、高知では生シラスつまりイワシ類の仔稚魚を指し、ちり酢やニンニクぬたをかけて食べるととてもうまい。

一方ノレソレはシラス漁をする際にいっしょに網にかかってくるのだが、ドロメは弱い魚なので網にかかるとすぐに死んでしまい網にくっつく。そのドロメの上を「乗ったり、それたり」しながら網の底の方に滑っていく様が「のったり、それたり」→「のり、それ」→「のれ、それ」→「のれそれ」と言うふうになり、「ノレソレ」と言われるようになった、という説があるようだ。

一昔前まではシラス漁の邪魔ものとして(シラス干しやドロメの商品価値を下げるので)取り除かれていたが、最近ではキロ三千円から忘年会シーズンには一万円もするような高級魚として扱われている。

ドロメ同様ちり酢で頂く。特に味があるわけではないが、きしめんのように平たく透明な体は、つるつるしこしこしていて喉ごしを楽しめる。北海道以南の日本の沿岸各地に分布するが、これまで高知以外であまり食べる風習がなかったせいもあり、東京築地では高知の地方名であるノレソレと言う名で売買されている。

マアナゴの仔魚

数年前は、居酒屋で飲んでいる時、ノレソレを注文した客が店員に「ノレソレって何?」と訊くと「ウナギの稚魚よ」という説明がされる事があった。最近ではアナゴの稚魚であるという説明がされるようになってきたが、もう少し正確に言うとマアナゴの仔魚である(時には別物も混ざっているかもしれないので食べるときによく観察して欲しい)。

居酒屋で出されるノレソレ

仔魚とは聞き慣れない言葉だろうが、簡単に言うと卵から孵って稚魚になる前の段階を指す。魚は卵→仔魚→稚魚→若魚→未成魚→成魚→老魚となる。マアナゴやウナギの仔魚は、親からは想像できないような、透明で柳の葉のような形をしているために葉形仔魚(レプトセファルス)といわれる。

レプトセファルス(Leptocephalus)とは、ラテン語で小さな頭を意味する言葉である。大きな体に比べて頭は著しく小さく、いずれも透明でその体型は細長いひも状から円盤状まで多様である。通常私たちが食するノレソレでは考えられないが、ニラミアナゴ属の一種のレプトセファルスは20〜30cmにも達する。

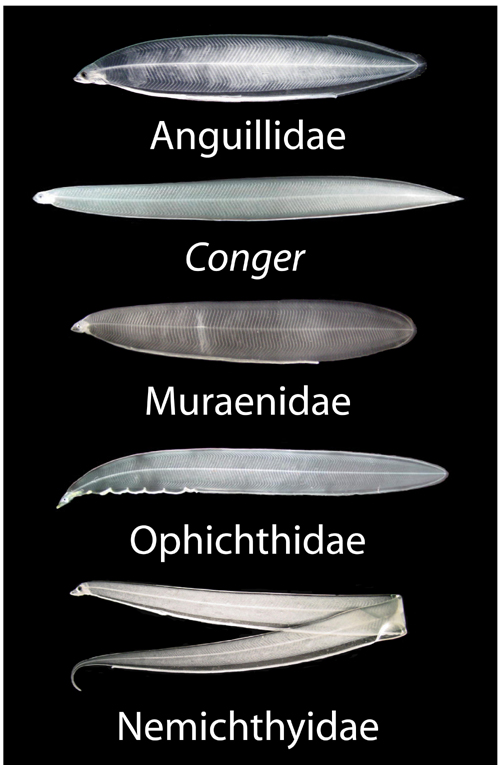

ウナギ目(もく)のレプトセファルス。上からウナギ科・クロアナゴ属・ウツボ科・ウミヘビ科・シギウナギ科(Michael J. Miller氏提供)

流れに乗ってドンブラコ

レプトセファルスの特異な形態はその生態と深い関係があると考えられている。レプトセファルスは海洋表層で2〜3ヶ月から半年、なかには1年以上にもわたって浮遊生活を送る。通常の魚類の浮遊性仔魚期が1〜2ヶ月であることを考えると、レプトセファルス期がいかに長いかがわかる。

扁平な体形は体表面積を拡げ、水中での摩擦抵抗を大きくする働きがあり、水分含有量の多い体は海中で沈みにくい。このためレプトセファルスの形態は一種の浮遊適応と考えられている。

2006年、日本ウナギの産卵場が東京大学海洋研究所の塚本勝巳教授らのグループによって、マリアナ諸島沖であることがほぼ特定された。ここで生まれたウナギは黒潮の流れに身を任せながら成長し、日本近海に到達すると、稚魚になる段階で変態を行い、扁平な体から円筒形の体へと体のつくりを劇的に変えシラスウナギとなる。

シラスウナギは体形こそ成魚に近くなっているが体はほぼ透明で、全長もまだ5cmほどしかない。それが次第に黒くなり成長しながら川を上っていく。

一方、ノレソレの親であるマアナゴの産卵場所は未だに特定こそされてはいないが、北赤道海流と黒潮を利用する事が明らかになってきたため、ウナギ同様長い産卵回遊をすることが分かってきた数少ない種の一つに仲間入りした。

伸びて縮んでまた伸びて

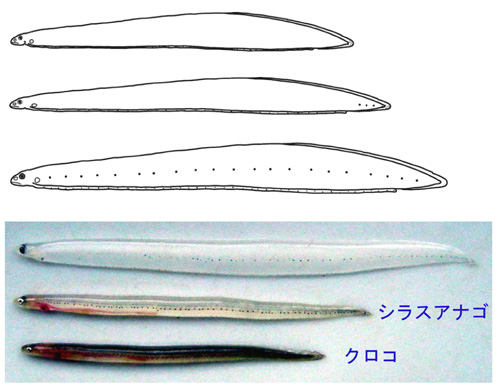

マアナゴのレプトセファルスから稚アナゴにいたる変態過程。発育と共に色素が出てくる。A=体側に色素が全く見られない。b=尾部にわずかに現れている。C、d=完全に体側の色素が出た状態。e=変態直後の稚アナゴ(シラスアナゴ)。F=色素がよく発達した稚アナゴ(クロコ)。体長が一度伸びてから縮んでいるのがわかる。この後再び伸びる。(Michael J. Miller氏提供)

マアナゴは孵化してからレプトセファルスの間、体はどんどん伸張していき、沿岸域に接岸すると数週間の内に着底・変態し、親と同じ形の「稚アナゴ」となる。その際、なんと体長が収縮し小さくなってしまうのである。その後、成魚になるにつれて体長はまた伸びていき、約1年で約30センチになる。

通常魚類は生まれてから死ぬまで成長し、体は大きくなる一方であるのに対し、これは例外である。

以上のような生活履歴を知ったうえ、居酒屋で一杯やりながらノレソレを頂くとき、はるか南海外洋の底で生まれ、黒潮の流れに身をゆだね、偶然高知にたどり着いた彼らの旅に思いをはせながら、じっくり味わうのも、おつなものではないだろうか。

参考文献

「海洋生命系のダイナミクス第4巻 海の生物資源ー生命は海でどう変化しているかー・」(東海大学出版会 渡邊良朗編)

「東海大学自然科学叢書-2 魚類環境生態学入門 渓流から深海まで 魚と住みかのインターアクション」(東海大学出版会 猿渡敏郎編)

(センター長・神田 優)

人工産卵で孵化後200日のウナギのレプトセファルス 全長約3〜5センチ。マアナゴのレプトセファルス(ノレソレ)もこれに似ている。(いらご研究所・山田祥朗氏提供)

ノレソレ、ナニソレ?

居酒屋のお品書きに「ノレソレ」の名前が出始めると春が間近だと感じる。今年の春はまだ遠そうだが、今回は「ノレソレ」について書いてみたい。

のったりそれたり

高知ではおなじみのノレソレだが、県外の人からすると「ノレソレ?ナニソレ?」と思うかもしれない。同様にドロメも聞き慣れない名前だろう。標準和名のドロメというのはハゼ科の魚のことだが、高知では生シラスつまりイワシ類の仔稚魚を指し、ちり酢やニンニクぬたをかけて食べるととてもうまい。

一方ノレソレはシラス漁をする際にいっしょに網にかかってくるのだが、ドロメは弱い魚なので網にかかるとすぐに死んでしまい網にくっつく。そのドロメの上を「乗ったり、それたり」しながら網の底の方に滑っていく様が「のったり、それたり」→「のり、それ」→「のれ、それ」→「のれそれ」と言うふうになり、「ノレソレ」と言われるようになった、という説があるようだ。

一昔前まではシラス漁の邪魔ものとして(シラス干しやドロメの商品価値を下げるので)取り除かれていたが、最近ではキロ三千円から忘年会シーズンには一万円もするような高級魚として扱われている。

ドロメ同様ちり酢で頂く。特に味があるわけではないが、きしめんのように平たく透明な体は、つるつるしこしこしていて喉ごしを楽しめる。北海道以南の日本の沿岸各地に分布するが、これまで高知以外であまり食べる風習がなかったせいもあり、東京築地では高知の地方名であるノレソレと言う名で売買されている。

マアナゴの仔魚

数年前は、居酒屋で飲んでいる時、ノレソレを注文した客が店員に「ノレソレって何?」と訊くと「ウナギの稚魚よ」という説明がされる事があった。最近ではアナゴの稚魚であるという説明がされるようになってきたが、もう少し正確に言うとマアナゴの仔魚である(時には別物も混ざっているかもしれないので食べるときによく観察して欲しい)。

居酒屋で出されるノレソレ

仔魚とは聞き慣れない言葉だろうが、簡単に言うと卵から孵って稚魚になる前の段階を指す。魚は卵→仔魚→稚魚→若魚→未成魚→成魚→老魚となる。マアナゴやウナギの仔魚は、親からは想像できないような、透明で柳の葉のような形をしているために葉形仔魚(レプトセファルス)といわれる。

レプトセファルス(Leptocephalus)とは、ラテン語で小さな頭を意味する言葉である。大きな体に比べて頭は著しく小さく、いずれも透明でその体型は細長いひも状から円盤状まで多様である。通常私たちが食するノレソレでは考えられないが、ニラミアナゴ属の一種のレプトセファルスは20〜30cmにも達する。

ウナギ目(もく)のレプトセファルス。上からウナギ科・クロアナゴ属・ウツボ科・ウミヘビ科・シギウナギ科(Michael J. Miller氏提供)

流れに乗ってドンブラコ

レプトセファルスの特異な形態はその生態と深い関係があると考えられている。レプトセファルスは海洋表層で2〜3ヶ月から半年、なかには1年以上にもわたって浮遊生活を送る。通常の魚類の浮遊性仔魚期が1〜2ヶ月であることを考えると、レプトセファルス期がいかに長いかがわかる。

扁平な体形は体表面積を拡げ、水中での摩擦抵抗を大きくする働きがあり、水分含有量の多い体は海中で沈みにくい。このためレプトセファルスの形態は一種の浮遊適応と考えられている。

2006年、日本ウナギの産卵場が東京大学海洋研究所の塚本勝巳教授らのグループによって、マリアナ諸島沖であることがほぼ特定された。ここで生まれたウナギは黒潮の流れに身を任せながら成長し、日本近海に到達すると、稚魚になる段階で変態を行い、扁平な体から円筒形の体へと体のつくりを劇的に変えシラスウナギとなる。

シラスウナギは体形こそ成魚に近くなっているが体はほぼ透明で、全長もまだ5cmほどしかない。それが次第に黒くなり成長しながら川を上っていく。

一方、ノレソレの親であるマアナゴの産卵場所は未だに特定こそされてはいないが、北赤道海流と黒潮を利用する事が明らかになってきたため、ウナギ同様長い産卵回遊をすることが分かってきた数少ない種の一つに仲間入りした。

伸びて縮んでまた伸びて

マアナゴのレプトセファルスから稚アナゴにいたる変態過程。発育と共に色素が出てくる。A=体側に色素が全く見られない。b=尾部にわずかに現れている。C、d=完全に体側の色素が出た状態。e=変態直後の稚アナゴ(シラスアナゴ)。F=色素がよく発達した稚アナゴ(クロコ)。体長が一度伸びてから縮んでいるのがわかる。この後再び伸びる。(Michael J. Miller氏提供)

マアナゴは孵化してからレプトセファルスの間、体はどんどん伸張していき、沿岸域に接岸すると数週間の内に着底・変態し、親と同じ形の「稚アナゴ」となる。その際、なんと体長が収縮し小さくなってしまうのである。その後、成魚になるにつれて体長はまた伸びていき、約1年で約30センチになる。

通常魚類は生まれてから死ぬまで成長し、体は大きくなる一方であるのに対し、これは例外である。

以上のような生活履歴を知ったうえ、居酒屋で一杯やりながらノレソレを頂くとき、はるか南海外洋の底で生まれ、黒潮の流れに身をゆだね、偶然高知にたどり着いた彼らの旅に思いをはせながら、じっくり味わうのも、おつなものではないだろうか。

参考文献

「海洋生命系のダイナミクス第4巻 海の生物資源ー生命は海でどう変化しているかー・」(東海大学出版会 渡邊良朗編)

「東海大学自然科学叢書-2 魚類環境生態学入門 渓流から深海まで 魚と住みかのインターアクション」(東海大学出版会 猿渡敏郎編)

(センター長・神田 優)

投稿:

きのこ

/2011年 02月 01日 10時 29分