2011年3月11日(金) 高知新聞夕刊 野中兼山と柏島

大月発 くろしお便り(黒潮実感センター)

盛んな養殖

現在柏島の湾内にはマダイやカンパチ、クロマグロの養殖いけすが所狭しと並んでいる。その中でもウミネコやカモメの大群が集まってひときわにぎやかなのが、直径約50㍍ほどの大きな円形のいけすだ。クロマグロが養殖されている。毎日大量の生餌が与えられ、そのおこぼれを頂戴しようと鳥たちが集まってくるのだ。

現在柏島は養殖漁業が主流となっているが、その昔は一本釣りや定置網漁が盛んだった。その漁業の礎を築いたのが、江戸時代初期の土佐藩家老である野中兼山であった。

兼山は特に土木事業に多くの功績を残している。山田堰(ぜき)や手結港などの優れた技術は現在でも高く評価されている。

2つの石堤

柏島は昔から常に風や波の害にさらされ、船を安全につなぎとめる事が困難だった。そこで兼山は、島の北東部にある集落を守るために長さ654㍍、高さ3㍍、幅2㍍、満潮時水面からの高さ1.45㍍の堤防を、集落を取り巻くようにつくった。その結果島民は安心して暮らすことができるようになったのだった。

また江戸時代、柏島は島と言っても本土とわずか約140㍍の距離しか離れていなかったが、この海峡には常にマグロ類が往来していた。しかし、潮流が非常に早く、海岸が削られるほどで、定置網を敷くことができなかった。

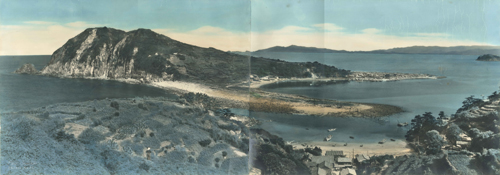

昭和30年代の柏島全景(白黒写真に色を付けている) 最初の橋は木製で1957(昭和32)年に架かり本土と陸続きになった。写真右下には橋の建設中の様子が写っている。それまでは対岸の渡し場から伝馬船で渡っていた。(すくも湾漁協柏島支所提供)

島の北東側の石提。石提の上にコンクリートの堤防ができている

そのため水道の流れをそぐように、島の南東端から対岸の間の海峡に、長さ310㍍、高さ1.8㍍、幅3.6㍍の石堤を築き、白砂を敷き浅瀬とした。こうすることで魚が来ても浅瀬に突き当たって向きを変え、港の方向へ回っていくようにして大きな網代を作り、柏島の大漁場とした。それ以後漁場と良い停泊地に恵まれ、藩政期、明治以降も宿毛湾屈指の漁港として発展した。

明治時代の柏島は、「大日本地名辞書」によると、土佐の西南端の一小島にすぎないが、黒潮の影響を強く受け、付近に魚が多くすみ、漁期になると遠くは愛媛、山口、大分、宮崎、鹿児島地方より多くの漁船が集まり、主な漁獲物はウルメイワシ、カツオ、スルメ、ハツ(マグロ類)、ムロアジなどで、宝石サンゴ漁の船も停泊したとある。

豊饒の海

柏島の湾は深く、湾口部では50㍍に達する。潮通しがよいこともあり湾内にはかつて網代と立石、赤禿(あかはげ)という三つの定置網が敷かれていた(昭和38年、真珠養殖漁業に変更する際に網代、立石は廃止、現在は赤禿のみ)。

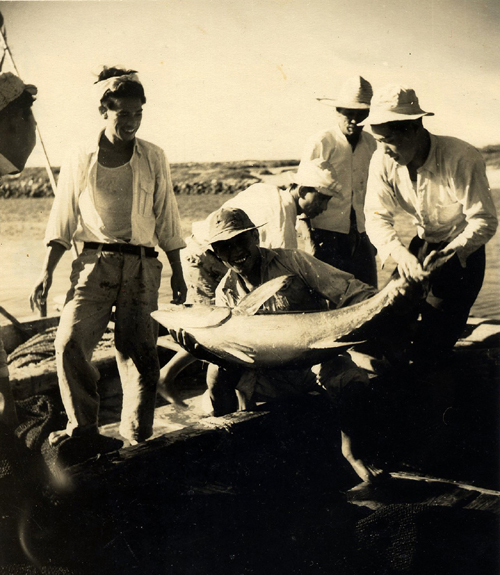

柏島の定置網はキハダマグロを主に獲っていた。故亀尾猶蔵組合長に生前聞いた話では、多いときにはキハダマグロがなんと一網に2400本も入ったというから驚きである。湾内にマグロが回遊してくる所は国内広しといえども他にそう無いだろう。正に豊饒(ほうじょう)の海柏島である。

キハダマグロの豊漁に湧く柏島(撮影年不明。中島新次氏提供)

神としてあがめる

こうして兼山の功績で多くの恩恵を受けたことから、島民は兼山を神としてあがめ、明治16年に小さな祠を稲荷神社の境内に建てた。

その後大正8年に島の南東にある石堤の東端に建てたが、台風で壊れたりしたので、現在は旧柏島中学校体育館の西側に移築した。今でも柏島の組合には野中兼山の肖像画と神棚が祭られている。

柏島概略図(2つの石堤と網代の定置網があった場所、現在の野中神社を示す)

アコウの木

柏島の稲荷神社にはいかにも亜熱帯という感じのアコウの大木が3本ある。島民はアコギと呼ぶ。大きいものでは幹周りが2.2もあり、多数に枝分かれした幹からは気根が垂れ下がり、岩などにも張り付いている。

これは兼山が柏島の気候や土質を試験するために承応元(1652)年、八丈島より取り寄せて植えさせたと記されているので現在樹齢は359年となる。稲荷神社の「神社明細帳」によると、安政5年の大火で島中が丸焼けになった折にも、アコウの2株の神木のみ元のまま残ったとある。島の人はこれを尊敬して今もご神木、ご神体と呼んでいるようだ。

稲荷神社のアコウの神木

アコウの木には興味深い言い伝えがある。深夜、人に見られないようにそっと葉を持ち帰りお守りにすると安産になるというのだ。私も子供が生まれる際にこの枝を折り、出産間近の妻のところに持って行った。おかげで無事安産だった。歴史上の人物である野中兼山が、なんだか近しく思えてくる言い伝えだった。

参考図書

ふるさと柏島(黒田矩影著)

大日本地名辞書(冨山房)

(センター長・神田優)

盛んな養殖

現在柏島の湾内にはマダイやカンパチ、クロマグロの養殖いけすが所狭しと並んでいる。その中でもウミネコやカモメの大群が集まってひときわにぎやかなのが、直径約50㍍ほどの大きな円形のいけすだ。クロマグロが養殖されている。毎日大量の生餌が与えられ、そのおこぼれを頂戴しようと鳥たちが集まってくるのだ。

現在柏島は養殖漁業が主流となっているが、その昔は一本釣りや定置網漁が盛んだった。その漁業の礎を築いたのが、江戸時代初期の土佐藩家老である野中兼山であった。

兼山は特に土木事業に多くの功績を残している。山田堰(ぜき)や手結港などの優れた技術は現在でも高く評価されている。

2つの石堤

柏島は昔から常に風や波の害にさらされ、船を安全につなぎとめる事が困難だった。そこで兼山は、島の北東部にある集落を守るために長さ654㍍、高さ3㍍、幅2㍍、満潮時水面からの高さ1.45㍍の堤防を、集落を取り巻くようにつくった。その結果島民は安心して暮らすことができるようになったのだった。

また江戸時代、柏島は島と言っても本土とわずか約140㍍の距離しか離れていなかったが、この海峡には常にマグロ類が往来していた。しかし、潮流が非常に早く、海岸が削られるほどで、定置網を敷くことができなかった。

昭和30年代の柏島全景(白黒写真に色を付けている) 最初の橋は木製で1957(昭和32)年に架かり本土と陸続きになった。写真右下には橋の建設中の様子が写っている。それまでは対岸の渡し場から伝馬船で渡っていた。(すくも湾漁協柏島支所提供)

島の北東側の石提。石提の上にコンクリートの堤防ができている

そのため水道の流れをそぐように、島の南東端から対岸の間の海峡に、長さ310㍍、高さ1.8㍍、幅3.6㍍の石堤を築き、白砂を敷き浅瀬とした。こうすることで魚が来ても浅瀬に突き当たって向きを変え、港の方向へ回っていくようにして大きな網代を作り、柏島の大漁場とした。それ以後漁場と良い停泊地に恵まれ、藩政期、明治以降も宿毛湾屈指の漁港として発展した。

明治時代の柏島は、「大日本地名辞書」によると、土佐の西南端の一小島にすぎないが、黒潮の影響を強く受け、付近に魚が多くすみ、漁期になると遠くは愛媛、山口、大分、宮崎、鹿児島地方より多くの漁船が集まり、主な漁獲物はウルメイワシ、カツオ、スルメ、ハツ(マグロ類)、ムロアジなどで、宝石サンゴ漁の船も停泊したとある。

豊饒の海

柏島の湾は深く、湾口部では50㍍に達する。潮通しがよいこともあり湾内にはかつて網代と立石、赤禿(あかはげ)という三つの定置網が敷かれていた(昭和38年、真珠養殖漁業に変更する際に網代、立石は廃止、現在は赤禿のみ)。

柏島の定置網はキハダマグロを主に獲っていた。故亀尾猶蔵組合長に生前聞いた話では、多いときにはキハダマグロがなんと一網に2400本も入ったというから驚きである。湾内にマグロが回遊してくる所は国内広しといえども他にそう無いだろう。正に豊饒(ほうじょう)の海柏島である。

キハダマグロの豊漁に湧く柏島(撮影年不明。中島新次氏提供)

神としてあがめる

こうして兼山の功績で多くの恩恵を受けたことから、島民は兼山を神としてあがめ、明治16年に小さな祠を稲荷神社の境内に建てた。

その後大正8年に島の南東にある石堤の東端に建てたが、台風で壊れたりしたので、現在は旧柏島中学校体育館の西側に移築した。今でも柏島の組合には野中兼山の肖像画と神棚が祭られている。

柏島概略図(2つの石堤と網代の定置網があった場所、現在の野中神社を示す)

アコウの木

柏島の稲荷神社にはいかにも亜熱帯という感じのアコウの大木が3本ある。島民はアコギと呼ぶ。大きいものでは幹周りが2.2もあり、多数に枝分かれした幹からは気根が垂れ下がり、岩などにも張り付いている。

これは兼山が柏島の気候や土質を試験するために承応元(1652)年、八丈島より取り寄せて植えさせたと記されているので現在樹齢は359年となる。稲荷神社の「神社明細帳」によると、安政5年の大火で島中が丸焼けになった折にも、アコウの2株の神木のみ元のまま残ったとある。島の人はこれを尊敬して今もご神木、ご神体と呼んでいるようだ。

稲荷神社のアコウの神木

アコウの木には興味深い言い伝えがある。深夜、人に見られないようにそっと葉を持ち帰りお守りにすると安産になるというのだ。私も子供が生まれる際にこの枝を折り、出産間近の妻のところに持って行った。おかげで無事安産だった。歴史上の人物である野中兼山が、なんだか近しく思えてくる言い伝えだった。

参考図書

ふるさと柏島(黒田矩影著)

大日本地名辞書(冨山房)

(センター長・神田優)

投稿:

ちー

/2011年 05月 04日 15時 17分