2011年5月4日(土) 高知新聞朝刊 柏島発、里海づくり

大月発 くろしお便り(黒潮実感センター)

人と自然が織りなすさまざまな大月町柏島の里海の風景を構成した(アクアス、ポレポレダイブ、ファニーダイブ提供)

柏島発、里海づくり

夕刊で連載していた「くろしお便り」は、今回から朝刊に移行した。初めての方には初めまして、夕刊の愛読者には、あらためてよろしくお願いします。朝刊第1回の今回は、黒潮実感センターの活動を紹介したい。

実感センターは高知県の西南端にある周囲3.9㌔、人口500人ほどが暮らす小さな島、柏島(大月町)にある。かつて漁業で栄えたこの島は、現在海洋レジャー(磯釣りやスキューバダイビング)の島として知られる。数十年ほど前までは湾内に三つの定置網があり、多い時には一網に2400本ものキハダマグロが入るなど、全国探してもこんな海はないのではと思えるほどだ。現在も高知県屈指の好漁場である。

一方で近年注目されてきたのは海中景観の美しさ。透明度20㍍を越える海と造礁サンゴ群、豊かな魚類相は見る人全てを魅了する。

柏島の海は南からの澄んだ暖流黒潮と、瀬戸内海から豊後水道を南下してくる栄養豊富な水とが混じり合うことで、海洋生物の宝庫となっている。周辺海域で確認された魚類は千種を越える。日本産魚類約4千種(淡水産も含む)の4分の1にあたり、公表された記録によると日本一である。

人の暮らしのすぐそばに日本一多くの魚が暮らす海がある。柏島はまさに里海だと感じた。

海を耕し育む

柏島の海に惚れ込み、学生時代は4カ月間ほど島に家を借り、魚類の研究に明け暮れた。そのときに受けた人情にさらに柏島への想いを強くし、この環境を、風景を残したいと移り住み、NPO法人黒潮実感センターを立ち上げた。センターでは自然環境だけでなく、住民の暮らしもまとめて、「島が丸ごと博物館(ミュージアム)」と捉え、持続可能な里海づくりを目指した活動を行っている。

「島が丸ごと博物館」の柏島全景

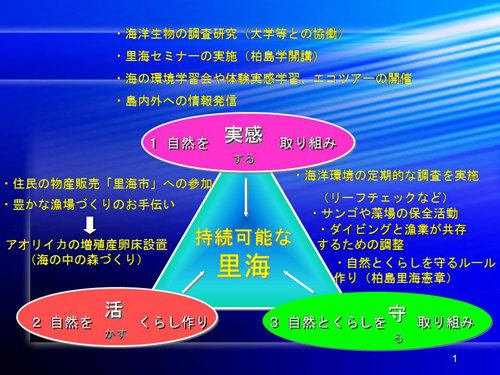

「里海」。この言葉に「人が海からの豊かな恵みを享受するだけでなく、人も海を耕し、育み、守る。」という思いを込めた。持続可能な「里海」の実現に向けてセンターでは大きく三つの取り組みを行っている。

1、自然を実感する取り組み

2、自然を活かした暮らし作りのお手伝い

3、自然と暮らしを守る取り組み

まず、自然を実感する取り組みでは、調査研究活動を行い、成果を地元住民や観光客に還元するため里海セミナーを開催。次代を担う子どもたち向けに海の環境学習や体験実感学習を、成人向けにはエコツアーを開催している。

黒潮実感センターの活動

目標高く地道に

豊かな自然環境を活用した暮らし作りのお手伝いとしては、地元の島おこしの会とともに、物産市「里海市」を開いたり、豊かな漁場作りとして、アオリイカの増殖産卵床設置事業や藻場再生事業などを、地元漁業者やダイバー、子どもたちと一緒に行っている。

また、一方的に海からの恵みを受けるだけでは良い環境は残せない。大事なのは自然と暮らしを守ること。この活動では地道な自然環境の変化を把握する調査を行ったり、サンゴや藻場の保全活動、さらには観光客の受け入れ態勢を整えつつ、島独自のローカルルールとしての「柏島里海憲章」を策定し、島の環境と人々の暮らしを守ろうとしている。

柏島に移住してきて今年で13年目になる。通い詰めた学生時代から数えると24年が過ぎた。その間、柏島を取り巻く社会状況や海の環境、人々の暮らしは大きく変わっていった。移住してきた当時、大月町長から言われた地域を変える三要素「よそ者、若者、馬鹿者」の三つを兼ね備えたものとして期待された私も今年で45歳になる。

地域に入り込まないと分からないこともあれば、どっぷり入って分からなくなることもある。地域に根ざしながらも、考えや行動がさびることなく、これからも目標は高く、行動は地道に活動していこうと思っている。

(センター長・神田優)

柏島海中散歩

ダイバー(ヒト科ヒト属ヒト)

分布・地球上の水のあるところ

柏島の海中では魚だけではなく、ダイバーという生き物もよく見かける。本種は空気の入ったタンクを背負い、レギュレターをくわえて呼吸をしながら泳ぐ。昔は優雅に泳ぐダイバーを見かけたが、最近は水中カメラを持ち、被写体を見つけると海底にはいつくばって動かない。非常に小さな生物を撮る「マクロ派」ダイバー急増中だ。また以前はカラフルなウエットスーツが多かったが、最近はベテランに感化されたのか昔の「ダッコちゃん」スタイル(黒の両面ゴム製)がはやっている。沖縄などに比べオタク度が高いのも柏島の特徴だ。

人と自然が織りなすさまざまな大月町柏島の里海の風景を構成した(アクアス、ポレポレダイブ、ファニーダイブ提供)

柏島発、里海づくり

夕刊で連載していた「くろしお便り」は、今回から朝刊に移行した。初めての方には初めまして、夕刊の愛読者には、あらためてよろしくお願いします。朝刊第1回の今回は、黒潮実感センターの活動を紹介したい。

実感センターは高知県の西南端にある周囲3.9㌔、人口500人ほどが暮らす小さな島、柏島(大月町)にある。かつて漁業で栄えたこの島は、現在海洋レジャー(磯釣りやスキューバダイビング)の島として知られる。数十年ほど前までは湾内に三つの定置網があり、多い時には一網に2400本ものキハダマグロが入るなど、全国探してもこんな海はないのではと思えるほどだ。現在も高知県屈指の好漁場である。

一方で近年注目されてきたのは海中景観の美しさ。透明度20㍍を越える海と造礁サンゴ群、豊かな魚類相は見る人全てを魅了する。

柏島の海は南からの澄んだ暖流黒潮と、瀬戸内海から豊後水道を南下してくる栄養豊富な水とが混じり合うことで、海洋生物の宝庫となっている。周辺海域で確認された魚類は千種を越える。日本産魚類約4千種(淡水産も含む)の4分の1にあたり、公表された記録によると日本一である。

人の暮らしのすぐそばに日本一多くの魚が暮らす海がある。柏島はまさに里海だと感じた。

海を耕し育む

柏島の海に惚れ込み、学生時代は4カ月間ほど島に家を借り、魚類の研究に明け暮れた。そのときに受けた人情にさらに柏島への想いを強くし、この環境を、風景を残したいと移り住み、NPO法人黒潮実感センターを立ち上げた。センターでは自然環境だけでなく、住民の暮らしもまとめて、「島が丸ごと博物館(ミュージアム)」と捉え、持続可能な里海づくりを目指した活動を行っている。

「島が丸ごと博物館」の柏島全景

「里海」。この言葉に「人が海からの豊かな恵みを享受するだけでなく、人も海を耕し、育み、守る。」という思いを込めた。持続可能な「里海」の実現に向けてセンターでは大きく三つの取り組みを行っている。

1、自然を実感する取り組み

2、自然を活かした暮らし作りのお手伝い

3、自然と暮らしを守る取り組み

まず、自然を実感する取り組みでは、調査研究活動を行い、成果を地元住民や観光客に還元するため里海セミナーを開催。次代を担う子どもたち向けに海の環境学習や体験実感学習を、成人向けにはエコツアーを開催している。

黒潮実感センターの活動

目標高く地道に

豊かな自然環境を活用した暮らし作りのお手伝いとしては、地元の島おこしの会とともに、物産市「里海市」を開いたり、豊かな漁場作りとして、アオリイカの増殖産卵床設置事業や藻場再生事業などを、地元漁業者やダイバー、子どもたちと一緒に行っている。

また、一方的に海からの恵みを受けるだけでは良い環境は残せない。大事なのは自然と暮らしを守ること。この活動では地道な自然環境の変化を把握する調査を行ったり、サンゴや藻場の保全活動、さらには観光客の受け入れ態勢を整えつつ、島独自のローカルルールとしての「柏島里海憲章」を策定し、島の環境と人々の暮らしを守ろうとしている。

柏島に移住してきて今年で13年目になる。通い詰めた学生時代から数えると24年が過ぎた。その間、柏島を取り巻く社会状況や海の環境、人々の暮らしは大きく変わっていった。移住してきた当時、大月町長から言われた地域を変える三要素「よそ者、若者、馬鹿者」の三つを兼ね備えたものとして期待された私も今年で45歳になる。

地域に入り込まないと分からないこともあれば、どっぷり入って分からなくなることもある。地域に根ざしながらも、考えや行動がさびることなく、これからも目標は高く、行動は地道に活動していこうと思っている。

(センター長・神田優)

柏島海中散歩

ダイバー(ヒト科ヒト属ヒト)

分布・地球上の水のあるところ

柏島の海中では魚だけではなく、ダイバーという生き物もよく見かける。本種は空気の入ったタンクを背負い、レギュレターをくわえて呼吸をしながら泳ぐ。昔は優雅に泳ぐダイバーを見かけたが、最近は水中カメラを持ち、被写体を見つけると海底にはいつくばって動かない。非常に小さな生物を撮る「マクロ派」ダイバー急増中だ。また以前はカラフルなウエットスーツが多かったが、最近はベテランに感化されたのか昔の「ダッコちゃん」スタイル(黒の両面ゴム製)がはやっている。沖縄などに比べオタク度が高いのも柏島の特徴だ。

更新:

Kanda

/2011年 06月 03日 02時 10分