2011年7月9日(土) 高知新聞朝刊 フグの不思議

大月発 くろしお便り(黒潮実感センター)

夜の海の生き物観察で見つけたハリセンボン。膨らんだところを懐中電灯で照らすと、まさに「生きたふぐ提灯になる(大月町柏島=円満堂修治氏提供

ぷくーっと大きく膨らんだぽおなかから、ふんわりと温かい明かりが広がるハリセンボンのふぐ提灯。みなさんもどこかで一度は見かけたことがおありだろう。

土佐清水・竜串のお土産屋さんの軒先につるされたふぐ提灯

土佐清水・竜串のお土産物屋さんの軒先にも、大小さまざま並んでいたが、ん!?何か違う・・・。ハリセンボンの中にヒトヅラハリセンボンが交じっていたのだ。

同じ仲間だが、よく見ると体の模様の黒色斑が違う。私には顔の表情が違うように感じる。そんなレアな出合いに心弾む私、今回は柏島一フグ好きの黒潮実感センタースタッフ河﨑が「フグの不思議」についてお送りする。

提灯の秘密

さて、まずふぐ提灯の作り方について紹介しておこう。二つのやり方がある。

フグの背に包丁で穴をあけ、そこから肉や骨、内臓を少しずつ切り取って、中身をきれいに取り出す。次に、もみ殻などを詰め込んで陰干しして乾燥させるのが一つの方法。もみ殻ではなく風船を入れて膨らませ、乾いて形が整ったら風船を割って取り出すのがもう一つの方法だ。

私は作ったことはないが、どちらも簡単なようにも思える。だが作ったことのあるセンタースタッフによると、きれいに丸く形を整えるのはとても難しいそうだ。

また、飾りとしての他にも、山陰地方などでは、ハリセンボンを魔除けとして門口に吊るす風習があるようだ。

水や空気を吸い込んで

フグは全世界で約500種が知られ、水族館の人気者で全長3㍍にもなるマンボウもフグの仲間だ。

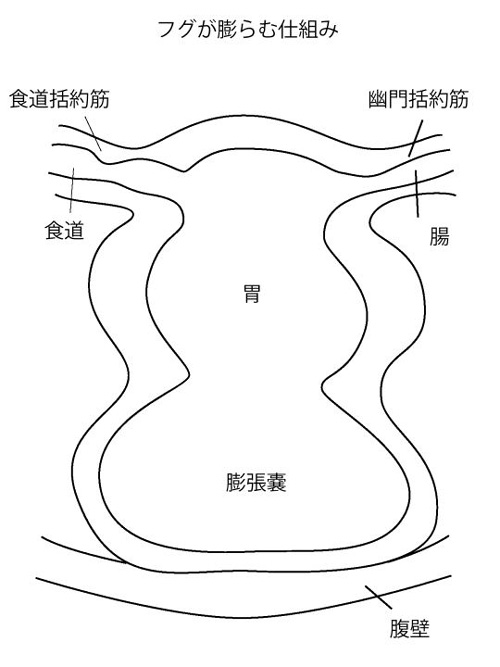

危険を感じるとフグはおなかを膨らませるが、これはフグの胃の一部の特殊な構造によるものである。胃に膨張嚢(ぼうちょうのう)と呼ばれる袋状の器官があり、胃の前部と後部に括約筋(かつやくきん)でできた弁がある。

危険を感じると水や空気を膨張嚢に大量に吸い込んで体を膨らませ、弁を閉じて水や空気が漏れないようにする。

大きく膨らむことで、相手を威嚇し、同時に飲み込まれにくくして自分を防御しているのだ。

(大日本百科事典=小学館=より一部改変)

うろこがとげに

ハリセンボンはフグ目ハリセンボン科の魚で、何と言っても一番の特徴は体を覆う長いとげ。針千本という名前から、千本もあると思ってしまいがちだが、実際は約300~500本程度だ。

とげは可動式で、普段泳いでいるときは、ねかせて水の抵抗を和らげる。膨らむと皮が引っ張られて、立つ仕組みになっている。とげはうろこが変化してできたもので、小さいものから強くて長いものまで、さまざまなとげで全身を覆っている。

三つまたに分かれた部分が皮膚に埋没し、長い1本が外に向かって立つ部分。長い部分が2~3㌢

ナイスキャラ!?

ハリセンボンは泳ぎもゆっくりしているため、シュノーケリングでも手で捕まえることができる。気付かれないように何げなく近づき、一気に両手で挟む。

手の中に、まんまるなハリセンボン。針を立ててもあまり痛くないものが多い。

実感センターのサマースクールに来ている子どもたちが、水面で待っている。気付かれないよう、そっと隠して浮き上がる。

パッと目の前に差し出すと子どもたちは「☆×*?!」。シュノーケルをくわえていることも忘れて、歓声(?)を上げる。

最初はこわごわと触る子どもたちだが、今度は自分でも捕まえてみたい!とさっそく探しに。おかげで泳ぎが苦手な子どももぐんぐん上達するほどだ。

また、サマースクールの夜の海の生き物観察では、岸壁からでもハリセンボンは捕まえやすく、網で捕まえて子どもたちに見せると「わあ!!」という歓声が上がり大の人気者である。

真っ暗闇の中で、ぷくーっと膨らんだハリセンボンに懐中電灯で下から光を当てると、まさに”生きたふぐ提灯”である。その光に照らされた子どもたちの目はキラキラと輝き好奇心満載だ。

そんな目に出合うと私は心の底からうれしくなる。ハリセンボンは子どもの心をつかむナイスキャラなのである。

ようこそフグワールド

私は以前水族館で飼育員をしていた時に、フグの愛嬌のある表情と、どこかぎこちない泳ぎっぷりに引かれ、フグの世界にはまった。

柏島を初めて訪れたと時、ほかではあまりない、岸壁でのフグとの出会いに感動し、それで柏島で暮らすことに決めたと言っても過言ではない。

柏島に来られたらぜひ岸壁探索をおすすめする。流れ藻や流木の隙間に隠れたフグたちと視線が合う。あの愛くるしい目で見つめられた瞬間、きゅんとしたならフグワールドへの第一歩だ。

(センタースタッフ・河崎朋)

夜の海の生き物観察で見つけたハリセンボン。膨らんだところを懐中電灯で照らすと、まさに「生きたふぐ提灯になる(大月町柏島=円満堂修治氏提供

ぷくーっと大きく膨らんだぽおなかから、ふんわりと温かい明かりが広がるハリセンボンのふぐ提灯。みなさんもどこかで一度は見かけたことがおありだろう。

土佐清水・竜串のお土産屋さんの軒先につるされたふぐ提灯

土佐清水・竜串のお土産物屋さんの軒先にも、大小さまざま並んでいたが、ん!?何か違う・・・。ハリセンボンの中にヒトヅラハリセンボンが交じっていたのだ。

同じ仲間だが、よく見ると体の模様の黒色斑が違う。私には顔の表情が違うように感じる。そんなレアな出合いに心弾む私、今回は柏島一フグ好きの黒潮実感センタースタッフ河﨑が「フグの不思議」についてお送りする。

提灯の秘密

さて、まずふぐ提灯の作り方について紹介しておこう。二つのやり方がある。

フグの背に包丁で穴をあけ、そこから肉や骨、内臓を少しずつ切り取って、中身をきれいに取り出す。次に、もみ殻などを詰め込んで陰干しして乾燥させるのが一つの方法。もみ殻ではなく風船を入れて膨らませ、乾いて形が整ったら風船を割って取り出すのがもう一つの方法だ。

私は作ったことはないが、どちらも簡単なようにも思える。だが作ったことのあるセンタースタッフによると、きれいに丸く形を整えるのはとても難しいそうだ。

また、飾りとしての他にも、山陰地方などでは、ハリセンボンを魔除けとして門口に吊るす風習があるようだ。

水や空気を吸い込んで

フグは全世界で約500種が知られ、水族館の人気者で全長3㍍にもなるマンボウもフグの仲間だ。

危険を感じるとフグはおなかを膨らませるが、これはフグの胃の一部の特殊な構造によるものである。胃に膨張嚢(ぼうちょうのう)と呼ばれる袋状の器官があり、胃の前部と後部に括約筋(かつやくきん)でできた弁がある。

危険を感じると水や空気を膨張嚢に大量に吸い込んで体を膨らませ、弁を閉じて水や空気が漏れないようにする。

大きく膨らむことで、相手を威嚇し、同時に飲み込まれにくくして自分を防御しているのだ。

(大日本百科事典=小学館=より一部改変)

うろこがとげに

ハリセンボンはフグ目ハリセンボン科の魚で、何と言っても一番の特徴は体を覆う長いとげ。針千本という名前から、千本もあると思ってしまいがちだが、実際は約300~500本程度だ。

とげは可動式で、普段泳いでいるときは、ねかせて水の抵抗を和らげる。膨らむと皮が引っ張られて、立つ仕組みになっている。とげはうろこが変化してできたもので、小さいものから強くて長いものまで、さまざまなとげで全身を覆っている。

三つまたに分かれた部分が皮膚に埋没し、長い1本が外に向かって立つ部分。長い部分が2~3㌢

ナイスキャラ!?

ハリセンボンは泳ぎもゆっくりしているため、シュノーケリングでも手で捕まえることができる。気付かれないように何げなく近づき、一気に両手で挟む。

手の中に、まんまるなハリセンボン。針を立ててもあまり痛くないものが多い。

実感センターのサマースクールに来ている子どもたちが、水面で待っている。気付かれないよう、そっと隠して浮き上がる。

パッと目の前に差し出すと子どもたちは「☆×*?!」。シュノーケルをくわえていることも忘れて、歓声(?)を上げる。

最初はこわごわと触る子どもたちだが、今度は自分でも捕まえてみたい!とさっそく探しに。おかげで泳ぎが苦手な子どももぐんぐん上達するほどだ。

また、サマースクールの夜の海の生き物観察では、岸壁からでもハリセンボンは捕まえやすく、網で捕まえて子どもたちに見せると「わあ!!」という歓声が上がり大の人気者である。

真っ暗闇の中で、ぷくーっと膨らんだハリセンボンに懐中電灯で下から光を当てると、まさに”生きたふぐ提灯”である。その光に照らされた子どもたちの目はキラキラと輝き好奇心満載だ。

そんな目に出合うと私は心の底からうれしくなる。ハリセンボンは子どもの心をつかむナイスキャラなのである。

ようこそフグワールド

私は以前水族館で飼育員をしていた時に、フグの愛嬌のある表情と、どこかぎこちない泳ぎっぷりに引かれ、フグの世界にはまった。

柏島を初めて訪れたと時、ほかではあまりない、岸壁でのフグとの出会いに感動し、それで柏島で暮らすことに決めたと言っても過言ではない。

柏島に来られたらぜひ岸壁探索をおすすめする。流れ藻や流木の隙間に隠れたフグたちと視線が合う。あの愛くるしい目で見つめられた瞬間、きゅんとしたならフグワールドへの第一歩だ。

(センタースタッフ・河崎朋)

更新:

ちー

/2011年 07月 29日 20時 29分