2012年3月17日(土)高知新聞朝刊 ウニの不思議

大月発 くろしお便り(黒潮実感センター)

色も形も様々なウニの殻。(左端から右上へ)ムラサキウニ、ノコギリウニ、ラッパウニ。(次の列の左下から右上へ)マダラウニ、シラヒゲウニ、ガンガゼ。(次の列の左下から右上へ)タワシウニ、コシダカウニ、ツマジロナガウニ

3月も半ばになり、厳冬だった今年の寒さも少しずつ緩んできた。キラキラと光る水面を眺めていると春の気配を感じる。春の大潮は日中よく潮が引くため、風のない日は磯に行きたくてそわそわし始めてしまう。

じっくり観察

黒潮実感センターでは春から夏にかけて磯の生き物観察をおこなう。このような観察会は地元以外の子ども達を対象に行うのは簡単だ。見るものすべて知らないものばかりなので大いに興味を持ってくれる。しかし地元の子どもたち相手だとそうはいかない。彼らは普段からそれらの生き物を見て知っているからだ。

例えば磯に行ってウニを見つけたとしよう。子どもたちに聞くと「それはバフンよ」とすぐに答えが返ってくる。ここで彼らが言うバフンとは標準和名のバフンウニではなく、シラヒゲウニのことだ。名前はともかく、「じゃあこのウニはどうやって歩くんかなぁ?」と聞くと、「神田先生、そんなんも知らんが?ウニは棘で歩くがよ」とそっけない返事が返ってきた。

かわいげのない子やなぁと思いつつも笑顔で、ウニを石の中に置いてみる。すると棘を盛んに動かしてはい回る。そら見ろと言わんばかりにこちらを見る子どもたちをよそに、何食わぬ顔で水を張った水槽にも入れておいた。

しばらくすると水槽のガラスの垂直面をよじ登ってくるウニが出てきた。「棘で歩くがやったら、このガラスには棘がブスブス刺さってるんかな?」と聞くと、そんなはずはないと言う。「じゃあどうして上がってこれるが?」と問うと返事がない。

「観察してみよう」と言うと、子どもたちはガラスに顔を押しつけてじっくり様子を観察し、「棘と棘の間からエノキダケみたいな長いモンがいっぱい出てガラスにくっついちょう(くっついている)」と返事が返ってきた。

心に残る“発見”

ウニとはトゲトゲしたもの(都会の子どもは黄色くてノリに巻かれておすし屋さんにあるもの)、という認識しかなかったものが、いろいろな質問を投げかけ、自らが観察することで、これまで知っていると思っていたが、実はあまり知らなかったことに気づく。

興味を持ってもらうことに成功すれば子どもたちはどんどん自分から新発見!?をする。裏側にある穴は口?肛門?何を食べるの?食べたらウンコするの?おすし屋さんで食べるウニってどの部分?数々の疑問が湧いてきて、自分たちで正解を見いだそうとする。

私たちはそんな子どもたちに初めから正解を教えるような解説をするのではなく、疑問を投げかけ自分たちで正解を見いだそうとする力を育もうとしている。見たことや聞いたことはすぐ忘れる。体験したことはしばらく残る。しかし最も気持ちの中に深く残るのは、「自分が発見したこと」だ。

地元の子ども向けの観察会が終わった数日後、よそから来た子どもたちに得意げに教えている子どもがそこにいた。

食べられない工夫

長くて鋭い棘を持つガンガゼ。中央の目のように見えるのは肛門

前述したように、ウニは移動や固着器官として棘や管足(先が吸盤になっているひも状のもの)を持っている。それぞれのウニはその環境に適応した形態を持ち生活している。

棘の短いシラヒゲウニやラッパウニなどは捕食者から身を守るため、管足で体中に海藻やごみなどをくっつけカモフラージュする。ラッパウニはさらにラッパ状に開く毒針をもった叉棘により身を守っている。

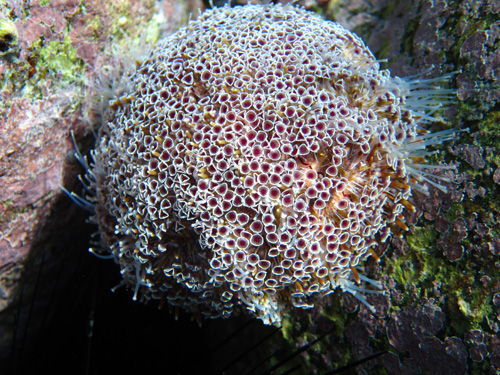

ラッパウニ。全体を覆うたくさんの叉棘(さきょく)ラッパ状に開いたところ。触れると挟まれ毒が注射される。右端などに伸びているのが管足

ガンガゼは長くて鋭く、折れやすい毒棘を振りかざして身を守る。危険動物としてダイバーには有名なガンガゼだが、刺さりやすく抜けにくいという棘の特徴から、棘には先端から根元に向かっての返しがあるとインストラクターなどが指導しているが、これはうそである。

触ってみればすぐにわかることだが、根元から先端方向に棘を触るとスルッと滑るが、先端から根元に向けて指で触ると引っかかって止まってしまう。ルーペで見るとよくわかる。このことからも知識のうのみではなく、実体験が重要であることがわかる。

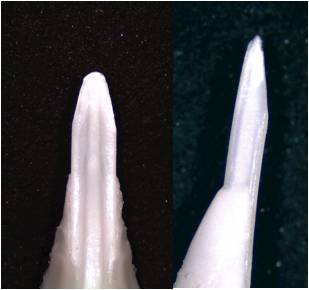

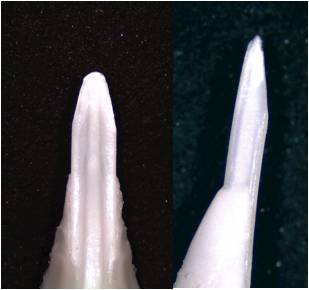

ガンガゼの棘(とげ)。返しがついているが上方が先端

さまざまな形の歯

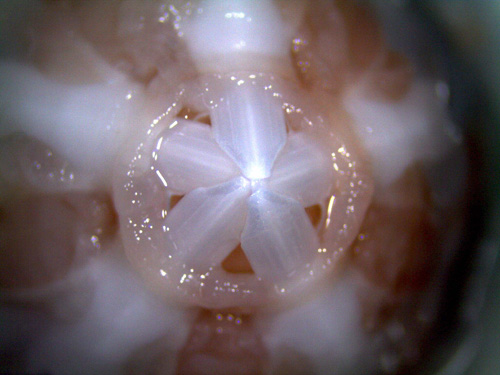

シラヒゲウニの口器と呼ばれる口の部分。UFOキャッチャーのように5枚の歯が合わさっている

ウニの口は体の裏面中央にあり、5枚の鋭い歯がある。これらの歯はアリストテレスのランタンとよばれるちょうちん形の口器の先端に付いている。一見同じように見える歯だが、よく見ると種ごとに形態に違いがある。

高知大学の晄和也君は卒業研究で、柏島に生息するウニの口器の形態と食性との関連を調べた。ここで詳細は述べないが、各種の歯先の形状は、斧型(ツマジロナガウニ)、鎌型(ムラサキウニ)、柳刃型(ガンガゼ)、ヘラ型(ラッパウニ)に分けられ、食性との関連がみられた。これらの歯先は岩の上に付着している藻類などを削り取るため、摩滅しやすい。そのためウニ類の歯は死ぬまで伸び続け、なくなることはない。

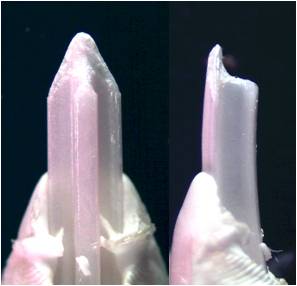

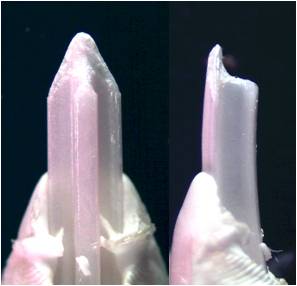

ウニの歯先の形態の違い。上からムラサキウニ、ガンガゼの裏側と側面

磯遊びは楽しい。ちょっとした好奇心を持つだけで、今まで見ていた世界が全く違うものに見えてしまう。そろそろ春の大潮、みんなで磯遊びに繰りだそう。

(センター長・神田優)

色も形も様々なウニの殻。(左端から右上へ)ムラサキウニ、ノコギリウニ、ラッパウニ。(次の列の左下から右上へ)マダラウニ、シラヒゲウニ、ガンガゼ。(次の列の左下から右上へ)タワシウニ、コシダカウニ、ツマジロナガウニ

3月も半ばになり、厳冬だった今年の寒さも少しずつ緩んできた。キラキラと光る水面を眺めていると春の気配を感じる。春の大潮は日中よく潮が引くため、風のない日は磯に行きたくてそわそわし始めてしまう。

じっくり観察

黒潮実感センターでは春から夏にかけて磯の生き物観察をおこなう。このような観察会は地元以外の子ども達を対象に行うのは簡単だ。見るものすべて知らないものばかりなので大いに興味を持ってくれる。しかし地元の子どもたち相手だとそうはいかない。彼らは普段からそれらの生き物を見て知っているからだ。

例えば磯に行ってウニを見つけたとしよう。子どもたちに聞くと「それはバフンよ」とすぐに答えが返ってくる。ここで彼らが言うバフンとは標準和名のバフンウニではなく、シラヒゲウニのことだ。名前はともかく、「じゃあこのウニはどうやって歩くんかなぁ?」と聞くと、「神田先生、そんなんも知らんが?ウニは棘で歩くがよ」とそっけない返事が返ってきた。

かわいげのない子やなぁと思いつつも笑顔で、ウニを石の中に置いてみる。すると棘を盛んに動かしてはい回る。そら見ろと言わんばかりにこちらを見る子どもたちをよそに、何食わぬ顔で水を張った水槽にも入れておいた。

しばらくすると水槽のガラスの垂直面をよじ登ってくるウニが出てきた。「棘で歩くがやったら、このガラスには棘がブスブス刺さってるんかな?」と聞くと、そんなはずはないと言う。「じゃあどうして上がってこれるが?」と問うと返事がない。

「観察してみよう」と言うと、子どもたちはガラスに顔を押しつけてじっくり様子を観察し、「棘と棘の間からエノキダケみたいな長いモンがいっぱい出てガラスにくっついちょう(くっついている)」と返事が返ってきた。

心に残る“発見”

ウニとはトゲトゲしたもの(都会の子どもは黄色くてノリに巻かれておすし屋さんにあるもの)、という認識しかなかったものが、いろいろな質問を投げかけ、自らが観察することで、これまで知っていると思っていたが、実はあまり知らなかったことに気づく。

興味を持ってもらうことに成功すれば子どもたちはどんどん自分から新発見!?をする。裏側にある穴は口?肛門?何を食べるの?食べたらウンコするの?おすし屋さんで食べるウニってどの部分?数々の疑問が湧いてきて、自分たちで正解を見いだそうとする。

私たちはそんな子どもたちに初めから正解を教えるような解説をするのではなく、疑問を投げかけ自分たちで正解を見いだそうとする力を育もうとしている。見たことや聞いたことはすぐ忘れる。体験したことはしばらく残る。しかし最も気持ちの中に深く残るのは、「自分が発見したこと」だ。

地元の子ども向けの観察会が終わった数日後、よそから来た子どもたちに得意げに教えている子どもがそこにいた。

食べられない工夫

長くて鋭い棘を持つガンガゼ。中央の目のように見えるのは肛門

前述したように、ウニは移動や固着器官として棘や管足(先が吸盤になっているひも状のもの)を持っている。それぞれのウニはその環境に適応した形態を持ち生活している。

棘の短いシラヒゲウニやラッパウニなどは捕食者から身を守るため、管足で体中に海藻やごみなどをくっつけカモフラージュする。ラッパウニはさらにラッパ状に開く毒針をもった叉棘により身を守っている。

ラッパウニ。全体を覆うたくさんの叉棘(さきょく)ラッパ状に開いたところ。触れると挟まれ毒が注射される。右端などに伸びているのが管足

ガンガゼは長くて鋭く、折れやすい毒棘を振りかざして身を守る。危険動物としてダイバーには有名なガンガゼだが、刺さりやすく抜けにくいという棘の特徴から、棘には先端から根元に向かっての返しがあるとインストラクターなどが指導しているが、これはうそである。

触ってみればすぐにわかることだが、根元から先端方向に棘を触るとスルッと滑るが、先端から根元に向けて指で触ると引っかかって止まってしまう。ルーペで見るとよくわかる。このことからも知識のうのみではなく、実体験が重要であることがわかる。

ガンガゼの棘(とげ)。返しがついているが上方が先端

さまざまな形の歯

シラヒゲウニの口器と呼ばれる口の部分。UFOキャッチャーのように5枚の歯が合わさっている

ウニの口は体の裏面中央にあり、5枚の鋭い歯がある。これらの歯はアリストテレスのランタンとよばれるちょうちん形の口器の先端に付いている。一見同じように見える歯だが、よく見ると種ごとに形態に違いがある。

高知大学の晄和也君は卒業研究で、柏島に生息するウニの口器の形態と食性との関連を調べた。ここで詳細は述べないが、各種の歯先の形状は、斧型(ツマジロナガウニ)、鎌型(ムラサキウニ)、柳刃型(ガンガゼ)、ヘラ型(ラッパウニ)に分けられ、食性との関連がみられた。これらの歯先は岩の上に付着している藻類などを削り取るため、摩滅しやすい。そのためウニ類の歯は死ぬまで伸び続け、なくなることはない。

ウニの歯先の形態の違い。上からムラサキウニ、ガンガゼの裏側と側面

磯遊びは楽しい。ちょっとした好奇心を持つだけで、今まで見ていた世界が全く違うものに見えてしまう。そろそろ春の大潮、みんなで磯遊びに繰りだそう。

(センター長・神田優)

更新:

Kanda

/2012年 04月 10日 17時 54分